「私たちが生を受けた日本列島に生きる 庶民の生活と生活文化を記録する」

姫田忠義|民族文化映像研究所|ドキュメンタリー映画上映会

【 上映作品 】

作品番号9「諸鈍シバヤ」 (1978年 40分)

作品番号13「豊作の祈り」 (1978年 40分)

日時:2024年9月6日 (金) open 19:00 start 19:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:一般 1,800円 シニア・U-25 1,200円 小中学生 500円

主催:NPO法人ヒューマン・ビジョンの会

共催:塩屋音楽会

ご予約:以下よりgoogleフォームにてお申し込みください

https://bit.ly/3LCJKCx

お問い合わせ:旧グッゲンハイム邸

TEL : 078-220-3924

E-mail : guggenheim2007@gmail.com

「諸鈍シバヤ」民映研作品no.9

(鹿児島県大島郡瀬戸内町諸鈍 1978年 40分)

奄美大島の南に接して浮かぶ加計呂麻島の東南端部、諸鈍(しょどん)は帆船時代、日本本土と琉球をつなぐ舟の重要な寄港地であった。ここには、諸鈍シバヤとよばれる芸能が伝えられている。シバヤは、村をあげての祝い事や行事のたびに演じられてきた。1976年には、国の重要無形民俗文化財に指定されている。中世の日本本土や琉球、あるいは、遠く朝鮮半島や中国とのつながりをうかがわせる歌謡や演技、衣装、そしてそれらを包み込む諸鈍独自の文化的色彩の貴重さが認められてのことであった。1976年当時十一の演目が伝えられており、これはその全記録である。シバヤは、シバヤ人衆(にんじょう)とよばれる男たちによって演じられてきた。

準備。粘土の型に、何枚も紙を貼り重ねてカビディラ(紙面)を作り、シュロ蓑や笠を作る。巨大な蛇や人形、チヂン(太鼓)の補修をする。カビディラや人形の化粧に使う紅は、ハイビスカスの花とカタバミの葉をもんで作る。会場には椎などの木や柴でシバヤ(楽屋)が設えられる。このシバヤには、シバヤ人衆以外は誰も入ることができない。シバヤ当日の朝、シバヤ人衆は浜へ出てシュンハナティカル(みそぎ)をする。そして演目が始まる。

【演目】

①イッソウ=楽屋入り

②サンバト=三番叟

③ククワ節=平家の残党が平敦盛の墓を訪ねて須磨の浦をさまよう様子を表す踊り

④シンジョウ節=種子島の名高い法師シンジョウが踊ったという踊り

⑤キンコウ節=吉田兼好を歌った唄と踊り

⑥シンキリ=浮かれている美女をシシが襲おうとすると、狩人が来てシシを退治する

⑦ダットドン=座頭殿がすりかえられた琵琶を探し歩く

⑧スクテングヮ=宋による中国の天下統一を祝って踊ったという棒踊り

⑨タマティユ(玉露)=中国の美女玉露姫は親不孝で、酒を飲んでは踊り狂っていた。その天罰がくだって大蛇にのまれるという人形芝居

⑩鎌踊り=豊年を祝う踊り

⑪タカキ山=仁徳天皇の遺徳を偲ぶという歌謡と太鼓踊り

「豊作の祈り」民映研作品no.13

(鹿児島県熊毛郡南種子町平山/串木野市羽島郡/隠岐郡市来町大里、吹上町伊作/出水郡野田町上名 1978年 40分)

鹿児島県は、民俗芸能の宝庫である。そこには、作物の豊かさと生活の無事への祈願と感謝の念が停留し、南国独特の表現となってあらわれている。このフィルムは、正月、春、夏、秋の代表的なまつりや芸能を選び、季節ごとに人々がどんなまつりをしてきたか、何を思い何を願ってきたかを探ろうとするものである。

〈小正月〉

一月十四日、十五日。種子島ではカーゴマー(蚕舞)がやってくる。ヨメジョとよばれる女装の人(神)を中心にした一団が家々を訪ね、蚕や作物が豊かであるように祝福の舞を舞って歩く。

〈春〉

薩摩半島の先の野間岳の方向から、シモカゼとよばれる南風が吹くようになった旧暦二月四日、串木野市羽島崎神社の太郎太郎(たろたろ)祭が行われる。境内を田に見立てて、田ごしらえから田植えまでの様子が、テチョ(父親)と太郎の二人の道化役を中心に演じられる。数え年五才の子どもが、松葉を苗に見立てて田植えのまねをする。漁村部の人たちによって舟の安全と豊漁を願う舟持ちの行事が行われる。長さ一メートルほどの模型の舟と数え年五才の子どもが、漁師達によって捧げられ、舟唄とともに境内を一周する。

〈夏〉

旧暦七月七日、市来町大里の七夕踊り。巨大な鹿や虎、牛、鶴のツクイモン(作り物)、琉球行列、大名行列、太鼓踊りなどの列が、害虫や悪疫退散を願って練り歩く。八月二八日、吹上町伊作の太鼓踊り、勇壮な太鼓踊りの輪の中で踊られる中踊りは、祖霊を慰める中世の念仏踊りの面影を伝える。

〈秋〉

野田町上名では田の神舞が行われる。餅搗きの踊りをし、三吉とよばれる先導者に導かれながら登場した田の神に、餅をささげて収穫感謝の舞いをする。田の神舞いは広く鹿児島県全域で行われるものである。

姫田忠義(ひめだ ただよし) 記録映像作家・映像民俗学者

1928年(昭和3年)兵庫県神戸市生まれ。旧制・神戸高商卒。

1954年、民俗学者の故・宮本常一氏と出会い、その影響を受けて日本全国を歩き始める。

1950年代後半より、映像を手段とする記録作業を開始。

1976年、民族文化映像研究所を設立し、2012年まで所長を務める。

2011年、開校と同時に日本映画大学・特任教授に就任。「民俗学」を担当する。

2013年7月29日午後9時55分 横浜市の病院にて「慢性閉塞性肺疾患」のため死去。84歳。7月31日家族のみにて火葬葬を執り行う。

庶民の生活と生活文化を、映像による手段を使い記録作業を50年以上にわたり続ける。

≪「基層文化」=大自然に依拠しつつ暮らす、人間の精神文化≫をテーマに、

120本を超える映画作品を発表。代表作に「アイヌの結婚式」「イヨマンテ」、「越後奥三面 ~山に生かされた日々」(1986年シカゴ国際映画祭ドキュメンタリー部門銀賞)。

1989年 フランス政府より芸術文化勲章オフィシエ叙勲

使用されている画像すべて©民族文化映像研究所

「私たちが生を受けた日本列島に生きる 庶民の生活と生活文化を記録する」

姫田忠義|民族文化映像研究所|ドキュメンタリー映画上映会

【 上映作品 】

作品番号100「シシリムカのほとりで − アイヌ文化伝承の記録」

日時:2024年5月10日 (金) open 18:30 start 19:00

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:一般 1,800円 大学生・シニア 1,200円 小・中・高校生 500円

主催:NPO法人ヒューマン・ビジョンの会

共催:塩屋音楽会

予約・問い合わせ:旧グッゲンハイム邸

TEL : 078-220-3924 FAX: 078-202-9033

E-mail : guggenheim2007@gmail.com

* ご予約送信の際に、ご希望の鑑賞日、氏名、電話番号、枚数を明記下さい。

* こちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

* 火曜日水曜日が休館日のため、メールの返信は木曜日から順になります。

「シシリムカのほとりで − アイヌ文化伝承の記録」民映研作品no.100

(北海道沙流郡平取町二風谷、日高町/沙流川流域 1996年 152分)

このフィルムは、明治以降急激に日本国家に包含されていったアイヌの人々が、その運命的激変のなかで、なお、忘れなかった大自然との共生のありようを、日高地方の一隅、シシリムカ(沙流川)のほとりにある平取町・二風谷で記録したものである。

日高山脈の最高峰ポロシリ(幌尻)岳。シシリムカに沿った河岸段丘にあるシンプイ(泉)のもとにアイヌの人々は生活を築いてきた。

春、プクサ(ギョウジャニンニク)、プクサキナ(二輪草)、ソロマ(ぜんまい)、コロコニ(蕗)、トレプ(うばゆり)等の豊かな山菜の採取。川原の砂地をも畑にしたピクタトイ(川原の畑)。アイヌの農耕の起源を思わせる重要な手がかりである。そして畑を耕す馬。明治以降、二風谷にも西欧風馬耕法が導入された。狩猟採集生活者から農耕者へ転じざるを得なかったアイヌの人たちの運命の象徴であった。六月、山でシナやオヒョウの樹皮を採って糸にし、アットゥシ(オヒョウの木の皮の織物)やトマ(ござ)を織る。

夏、巨大な桂の木で丸木舟をつくる。丸木舟は二風谷の人たちにとってなくてはならない生活用具であった。その丸木舟を石斧でつくった。各種の石材で試作し、沙流川の銘石「青トラ」が最も優れた石斧の材料であることも確認され、チプサンケ(舟下ろし儀礼)もした。

秋、畑の作物が実り、川にはシペ(鮭)が遡上する。マレプ(回転銛)、ラウォマプ(筌)等のアイヌの伝統的漁法。そして、鮭の調理法、保存法、利用法にもアイヌの多彩な知恵と工夫がある。

アイヌの家作り。大地に貝を使って穴を掘り、柱を立て、チセ(家)を建てた。チセノミ(新築祝い)には、大勢のアイヌが集まり、火の神へ祈る。女たちのウポポ(すわり唄)、ホリッパ(群舞)やヤイサマ(即興歌)が始まる。

二風谷集落の目の前の沙流川に、一九九四年、ダムができた。沙流川の広い河川敷につくられていた多くの農地は水没した。この記録作業はその転換期のただなかで行われたものである。

姫田忠義(ひめだ ただよし) 記録映像作家・映像民俗学者

1928年(昭和3年)兵庫県神戸市生まれ。旧制・神戸高商卒。

1954年、民俗学者の故・宮本常一氏と出会い、その影響を受けて日本全国を歩き始める。

1950年代後半より、映像を手段とする記録作業を開始。

1976年、民族文化映像研究所を設立し、2012年まで所長を務める。

2011年、開校と同時に日本映画大学・特任教授に就任。「民俗学」を担当する。

2013年7月29日午後9時55分 横浜市の病院にて「慢性閉塞性肺疾患」のため死去。84歳。7月31日家族のみにて火葬葬を執り行う。

庶民の生活と生活文化を、映像による手段を使い記録作業を50年以上にわたり続ける。

≪「基層文化」=大自然に依拠しつつ暮らす、人間の精神文化≫をテーマに、

120本を超える映画作品を発表。代表作に「アイヌの結婚式」「イヨマンテ」、「越後奥三面 ~山に生かされた日々」(1986年シカゴ国際映画祭ドキュメンタリー部門銀賞)。

1989年 フランス政府より芸術文化勲章オフィシエ叙勲

使用されている画像すべて©民族文化映像研究所

「私たちが生を受けた日本列島に生きる 庶民の生活と生活文化を記録する」

姫田忠義|民族文化映像研究所|ドキュメンタリー映画上映会

【 上映作品 】

民映研作品 no.108「新島の年中行事 ー 正月行事」

民映研作品 no.113「七島正月とヒチゲー ー 鹿児島県十島村悪石島」

日時:2024年1月25日 (木) open 19:00 start 19:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:一般 1,800円 大学生・シニア 1,200円 小・中・高校生 500円

主催:NPO法人ヒューマン・ビジョンの会

共催:塩屋音楽会

予約・問い合わせ:旧グッゲンハイム邸

TEL : 078-220-3924 FAX: 078-202-9033

E-mail : guggenheim2007@gmail.com

* ご予約送信の際に、ご希望の鑑賞日、氏名、電話番号、枚数を明記下さい。

* こちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

* 火曜日水曜日が休館日のため、メールの返信は木曜日から順になります。

「新島の年中行事 ー 正月行事」民映研作品no.108

(東京都新島村本村・若郷・式根島1997年|34分)

新島には、古い畑作文化や海洋文化を髣髴させる古風な正月行事が伝えられている。一二月、お正月を迎える準備が始まる。潮で清めた藁で年縄を作る。蓬とさつまいもを搗き混ぜたクサーナ餅もでき、船の舳先近くにつける波除けと同じ形をしたニクサリが神棚に飾られる。新年にやってくる歳神様を迎える歳棚を天井の梁から吊るし、吉方に向ける。各家の竈神や水神には家の当主が、各神社には当番が注連縄やお飾りを飾る。

大晦日の夜。ディ(仏壇と床の間のある奥座敷)に注連縄を張り巡らし、歳神様を迎える。氏神、恵比寿様、竈神、吉方なども拝む。

元旦、若水汲み。若郷では共同井戸から水を汲み、新年のお湯を沸かし、神棚に若水、仏には若水とお茶を供える。浜では漁師が波に洗われた砂、潮花をとり、浜や船、家の北側にあるナンバドコロ(初漁の魚をまつるところ)に供える。二日、船の初乗り行事。船主は潮花を船に供え、乗り子と神酒を交わす。ミカンをまき、無事と大漁を祈る。三日、十三社神社での御籤神事。御籤を引き、一年の吉凶を占う。四日夜、サカムカエ。大三王子神社でお籠りを終えた十三社神社の神官を、ヤカミ衆とよばれるウンバァや若衆が村境まで迎える。五日、畑仕事の始まり。畑を拝んで回る。七草粥のための野草摘みもする。六日、消防組による出初め式。七日、七草粥。七草と七つの道具を用意し、心の中で唱え言をしながら粥をつくる。

一五日、正月行事の終わり。餅を搗き、竹に刺して飾る。シーラダンゴとよぶ。赤ちゃんの初年の祝いもこの日にされる。一六日、歳神様の棚を納める。新島では「正月飾りは一月二四日のカンナンボーシ(海難法師)の風にあてるな」と言われ、二○日を過ぎる頃までにはお飾りは浜や畑で燃やされ、正月が締めくくられる。

「七島正月とヒチゲー ー 鹿児島県十島村悪石島」民映研作品no.113

(鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島|1998年|42分)

激しい西風が吹き荒れる旧暦十一月から一二月にかけて、吐噶喇列島では、ひと月早い正月行事が行われる。オヤダマ(先祖の魂)を迎え祝福する七島正月、髪を敬い畏れ慎むヒチゲー行事を悪石島で記録した。

[七島正月・先祖の正月]十一月一四日セツギムケー。各家々では、ユズルという木の枝と榊の枝を戸袋にさす。二九日、オヤダマおろし。夕方、位牌等、仏壇のものを全て床間に移す。三○日(大晦日)、朝。縁側の上がり口に大根等の野菜でカケナを設え、オヤダマ様が出入りするためにトンビンタ(戸の頭)を少し開けて、先祖と無縁仏(ホウケシジョウ)の膳を供える。この日から送りの日まで、膳は毎朝夕替えられる。その晩、オヤダマ様にカエヨを歌い、各家の男総代宅で歌ナラシをし、夜を明かす。一二月一日(元旦)の夜、総代宅で千本焼酎祭。各家の男が持ち寄った餅と笹で清めた焼酎が、祈願され、祝宴・歌ハジメとなる。オヤダマ様を迎え、歌で祝福し、島人は一体となる。二日は、船の安全と無事を神に願う船祝いが行われる。そして六日の夕方、女性司祭者ネーシの身体にお立ちのお知らせがくると、各家で先祖立てが行われ、オヤダマ様は、南西の断崖風下を通って旅立つ。

[ヒチゲー・神の正月]ヒチゲーとは島中の神々が村に集まる日のことで日常と違う日(日違い)という意味である。初の午・未の日のコマヒチゲー(細かい日違い)は神様の洗濯日で、村人は静かに身を慎む。一二月二六日、オオヒチゲー(大きい日違い)。各家々では、悪いものが来ないよう、数日前から家の出入り口に魔除け・イバシカケをし、芭蕉の繊維でフ結びを作り首にかける。当日早朝、村人は、浜で身を清める。神役が祈願した後、ホンボイと浜のホーイが、神様の通る道を清めてまわる。翌日まで村人は外出せず、消灯し、静かに過ごす。但し夜のネーシ宅でカミコウダツ(神のお告げ)だけは聞きに行く。翌日、神役の祈願によって、村人は元の生活に戻ることができる。

姫田忠義(ひめだ ただよし) 記録映像作家・映像民俗学者

1928年(昭和3年)兵庫県神戸市生まれ。旧制・神戸高商卒。

1954年、民俗学者の故・宮本常一氏と出会い、その影響を受けて日本全国を歩き始める。

1950年代後半より、映像を手段とする記録作業を開始。

1976年、民族文化映像研究所を設立し、2012年まで所長を務める。

2011年、開校と同時に日本映画大学・特任教授に就任。「民俗学」を担当する。

2013年7月29日午後9時55分 横浜市の病院にて「慢性閉塞性肺疾患」のため死去。84歳。7月31日家族のみにて火葬葬を執り行う。

庶民の生活と生活文化を、映像による手段を使い記録作業を50年以上にわたり続ける。

≪「基層文化」=大自然に依拠しつつ暮らす、人間の精神文化≫をテーマに、

120本を超える映画作品を発表。代表作に「アイヌの結婚式」「イヨマンテ」、「越後奥三面 ~山に生かされた日々」(1986年シカゴ国際映画祭ドキュメンタリー部門銀賞)。

1989年 フランス政府より芸術文化勲章オフィシエ叙勲

使用されている画像すべて©民族文化映像研究所

「私たちが生を受けた日本列島に生きる 庶民の生活と生活文化を記録する」

姫田忠義|民族文化映像研究所|ドキュメンタリー映画上映会

飛騨国白川郷の自然と恵みについてのドキュメンタリー映画2本

【 上映作品 】

民映研作品no.111「稲ワラの恵みー 飛騨国白川郷」

民映研作品no.114「草・つる・木の恵みー 飛騨国白川郷」

日時:2023年10月26日 (木) open 19:00 start 19:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:一般 1,800円 大学生・シニア 1,200円 小・中・高校生 500円

主催:NPO法人ヒューマン・ビジョンの会

共催:塩屋音楽会

予約・問い合わせ:旧グッゲンハイム邸

TEL : 078-220-3924 FAX: 078-202-9033

E-mail : guggenheim2007@gmail.com

* ご予約送信の際に、ご希望の鑑賞日、氏名、電話番号、枚数を明記下さい。

* こちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

* 火曜日水曜日が休館日のため、メールの返信は木曜日から順になります。

「稲ワラの恵みー飛騨国白川郷」民映研作品no.111

(岐阜県大野郡白川村 萩町・馬狩 |1997年|56分)

長い年月と風土の中から生まれた膨大な生活用具の蓄積がある白川郷。この雪深い山国に、稲ワラはどれほどの恵みを生活の中にもたらしていただろうか。五月、田んぼに稲苗が植えられる。小さな苗が五ヶ月後には、食料である米と生活の資となるワラをもたらす。ワラは、ワラすぐりやワラ打ちといった作業を経て、丈夫で細工しやすい“使いワラ”になる。使いワラから、各種の用途に合わせた様々な縄がなわれる。さらに縄と縄を組み合わせた、縄テンゴ(背負い袋)等もできあがる。縄とワラの組み合わせからは、織物に似た平面状のムシロもできる。

ワラやスベをただ束ねたりするだけのものもある。ワラマブシ(蚕の巣)、サンダワラ(米俵の蓋)、ナベとり(鍋つかみ)など。そして赤ちゃんのゆりかごであるツブラ。ワラを厚く巻き込んだツブラの中には温かなスベが敷きこまれ、子どもを柔らかく守る。

柔らかく温かい材質ゆえに、ワラは体の身近な部分を保護するのに使われてきた。その特徴がもっとも生かされてきたのはワラジ、ゾウリなど足まわりに使われるときである。特に、冬、雪の上を歩いていくための特別な足ごしらえとして、複数の部材を合わせて、足をワラでしっかりとかためるという工夫がある。

ワラから身の回りのあらゆるものを作り出した先人の知恵と、その材質を活かして作られたワラ細工の数々。稲ワラは、日本の雪国においてもっとも多彩に、その素材のもっている働きを開花させたといえるであろう。

「草・つる・木の恵みー飛騨国白川郷」民映研作品no.114

(岐阜県大野郡白川村 萩町・馬狩・小白川・戸ヶ野|1998年|57分)

このフィルムは、その多彩な草木を活用した白川の生活文化を記録したものである。

スゲやガマなどの水辺の草は節がなく、繊維が長い。その性質を利用し、ムシロやハバキ(脛あて)が作られる。

樹木の場合には、樹皮をとるもの、木質部を使うもの、木全体を使うものがある。樹皮を使うのはウリハダカエデやシナノキ。この内皮を使って雨具のバンドリなどがつくられた。木質部を剝いで使うのは、しなやかで粘り強い性質を持つハナノキ。この木質からは細い板状にしたヒデ(ヒゴ)をつくり、それを組んでヘンコ(腰カゴ)をつくる。薄いヒデからはヒノキ笠(網代笠)がつくられる。ハナノキのような材質は、雪に圧されては立ちあがるという雪国の環境が育てたものである。そして、木そのものを使うのはブナやナラである。

ツルは多様な使われ方をする。竹の育ちにくい白川では、サルナシ、マタタビなどの細いつるをヒゴにして、ショーケ(水切りザル)がつくられる。ヤマブドウなどの太いつるは、縄や綱となった。

深い渓谷を渡るための交通用具「カゴの渡し」は、ハナノキとブドウヅルを組んだ大きなカゴを、ブドウヅルを編んだ長大な綱に吊るし、自力で川を渡るというものである。急峻な山国で生きていくために、先人たちはこれらの交通用具を使って谷を越えた。

草やつるや木は、生活の資をもたらしたばかりでなく、白川の風土に育つ植物を熟知し、知恵と工夫をもって力強く生きてきた、この土地の先人の姿をも伝えてくれているのである。

姫田忠義(ひめだ ただよし) 記録映像作家・映像民俗学者

1928年(昭和3年)兵庫県神戸市生まれ。旧制・神戸高商卒。

1954年、民俗学者の故・宮本常一氏と出会い、その影響を受けて日本全国を歩き始める。

1950年代後半より、映像を手段とする記録作業を開始。

1976年、民族文化映像研究所を設立し、2012年まで所長を務める。

2011年、開校と同時に日本映画大学・特任教授に就任。「民俗学」を担当する。

2013年7月29日午後9時55分 横浜市の病院にて「慢性閉塞性肺疾患」のため死去。84歳。7月31日家族のみにて火葬葬を執り行う。

庶民の生活と生活文化を、映像による手段を使い記録作業を50年以上にわたり続ける。

≪「基層文化」=大自然に依拠しつつ暮らす、人間の精神文化≫をテーマに、

120本を超える映画作品を発表。代表作に「アイヌの結婚式」「イヨマンテ」、「越後奥三面 ~山に生かされた日々」(1986年シカゴ国際映画祭ドキュメンタリー部門銀賞)。

1989年 フランス政府より芸術文化勲章オフィシエ叙勲

使用されている画像すべて©民族文化映像研究所

「私たちが生を受けた日本列島に生きる 庶民の生活と生活文化を記録する」

姫田忠義|民族文化映像研究所|ドキュメンタリー映画上映会

【 上映作品 】

民映研作品no.38「佐仁の八月踊り」

民映研作品no.60「奄美のノロのまつり」

民映研作品no.61「奄美のノロのまつり その二」

日時:2023年7月6日 (木) open 19:00 start 19:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:一般 1,800円 大学生・シニア 1,200円 小・中・高校生 500円

主催:NPO法人ヒューマン・ビジョンの会

共催:塩屋音楽会

予約・問い合わせ:旧グッゲンハイム邸

TEL : 078-220-3924 FAX: 078-202-9033

E-mail : guggenheim2007@gmail.com

* ご予約送信の際に、ご希望の鑑賞日、氏名、電話番号、枚数を明記下さい。

* こちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

* 火曜日水曜日が休館日のため、メールの返信は木曜日から順になります。

「佐仁の八月踊り」民映研作品no.38

(鹿児島県大島郡笠利町佐仁|1983年|30分)

奄美の島々では、旧暦八月を新しい季節の折り目とし、新たな季節の訪れを祝って、アラセツ(旧暦八月初の丙の日)の前夜から八月踊りが踊られる。八月踊りは、単なる娯楽としての芸能ではない。アラセツからシバサシ(アラセツから七日目)にいたる、南国奄美にとっては重大な季節変化に対応した信仰儀礼のひとつである。

「奄美のノロのまつり」民映研作品no.60

(鹿児島県大島郡瀬戸内町阿多地・須子茂|1987年|34分)

「奄美のノロのまつり その二」民映研作品no.61

(鹿児島県大島郡大和村今里・名瀬市大熊|1988年|32分)

奄美、沖縄と続く島々には、村の神事を司る女性、ノロがいる。奄美諸島の多くの集落では、季節の折目と深く結びついたノロのまつりがある。集落の多くは、中央にある広場、ミャーに建つトネヤとアシャゲがあり、まつりは主にここで行われる。

オムケ(お迎え)、旧暦二月初の壬の日。ノロとカミンチュ(神人)が浜でススキを振って海の彼方から神を招き、トネヤに迎える。

オオホリ(お送り)、旧暦四月初の壬の日。迎えた神を海の彼方へ送り返す。

アラホバナ(新穂花)、旧暦六月初の戊の日。アシャゲで稲の初穂をまつる。まつりに先立ち三日ミシャクを作る。ノロは神衣を着、カブリカヅラを被って神となる。ノロが初穂で三日ミシャクをお祓いし、いただく。

ハナレンメ(離島の折り目)、旧暦六月初の壬の日。集落の沖にある島は須子茂の人たちの作物づくりの場。その豊作と海の安全を願うまつりをアシャゲで行う。三日ミシャクや供物がノロに捧げられる。ミャーの口あけともいい、この日から八月踊りが始まる。

ウフンメ(一番大きい折り目)、旧暦七月中の壬の日。

フユンメ(冬の折り目)、旧暦十一月初の庚(戊)の日。トネヤで行う。収穫感謝のまつり。これで一年にわたるノロのまつりが終わる。

アラホバナ、ウフンメ、フユンメの前日には、ユーバントリモチとよぶ行事が行われる。「晩御飯を御馳走する」という意味で、女性はその男兄弟に招かれ、接待を受ける。神酒を取り交わし、男兄弟に生きていくうえでの強い力を与えるのだという。そこには姉や妹が男兄弟を守るという、奄美に古く伝わるオナリ神信仰が息づいている。

姫田忠義(ひめだ ただよし) 記録映像作家・映像民俗学者

1928年(昭和3年)兵庫県神戸市生まれ。旧制・神戸高商卒。

1954年、民俗学者の故・宮本常一氏と出会い、その影響を受けて日本全国を歩き始める。

1950年代後半より、映像を手段とする記録作業を開始。

1976年、民族文化映像研究所を設立し、2012年まで所長を務める。

2011年、開校と同時に日本映画大学・特任教授に就任。「民俗学」を担当する。

2013年7月29日午後9時55分 横浜市の病院にて「慢性閉塞性肺疾患」のため死去。84歳。7月31日家族のみにて火葬葬を執り行う。

庶民の生活と生活文化を、映像による手段を使い記録作業を50年以上にわたり続ける。

≪「基層文化」=大自然に依拠しつつ暮らす、人間の精神文化≫をテーマに、

120本を超える映画作品を発表。代表作に「アイヌの結婚式」「イヨマンテ」、「越後奥三面 ~山に生かされた日々」(1986年シカゴ国際映画祭ドキュメンタリー部門銀賞)。

1989年 フランス政府より芸術文化勲章オフィシエ叙勲

使用されている画像すべて©民族文化映像研究所

「私たちが生を受けた日本列島に生きる 庶民の生活と生活文化を記録する」

姫田忠義|民族文化映像研究所|ドキュメンタリー映画上映会

【 上映作品 】

民映研作品 No.2「アイヌの結婚式」

民映研作品 No.3「チセアカラーわれらいえをつくる」

日時:2023年4月14日 (金) open 19:00 start 19:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:一般 1,800円 大学生・シニア 1,200円 小・中・高校生 500円

主催:NPO法人ヒューマン・ビジョンの会

共催:塩屋音楽会

予約・問い合わせ:旧グッゲンハイム邸

TEL : 078-220-3924 FAX: 078-202-9033

E-mail : guggenheim2007@gmail.com

* ご予約送信の際に、ご希望の鑑賞日、氏名、電話番号、枚数を明記下さい。

* こちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

* 火曜日水曜日が休館日のため、メールの返信は木曜日から順になります。

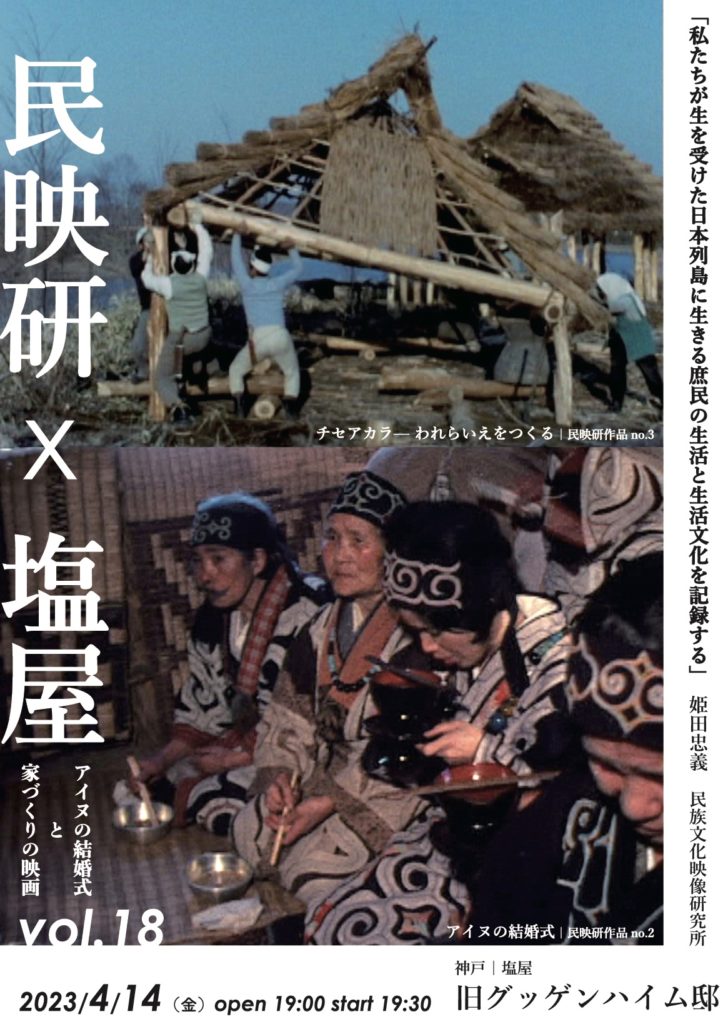

「アイヌの結婚式」民映研作品no.2

(1971年|33分|北海道沙流郡平取町二風谷/勇払郡鵡川町)

1971年4月10日、北海道二風谷で、アイヌ流の結婚式が行われた。新婦小山妙子さん、新郎貝沢三千治さん、ともにアイヌの血を受けた人である。明治時代以降、内地日本人の進出と圧迫によりアイヌの生活文化は変容を迫られ、それは結婚式にも及んでいた。過去7,80年、アイヌ流の式は行われていないという。そのアイヌ流結婚式の実現の契機となったのは妙子さんの決意であり、それを支えたのが萱野茂さんをはじめとする二風谷に住むアイヌの人たちであった。ウウェペケレ、ユーカラなどの伝承、古老たちの見聞をもとに行われた結婚式。そして、その復活に参加したアイヌ(アイヌ語で「人間」の意味)民族精神復興運動の先駆的あらわれの記録である。

そして、これに続く民族文化映像研究所制作のアイヌの生活文化の記録七作品の第一作目となったものである。

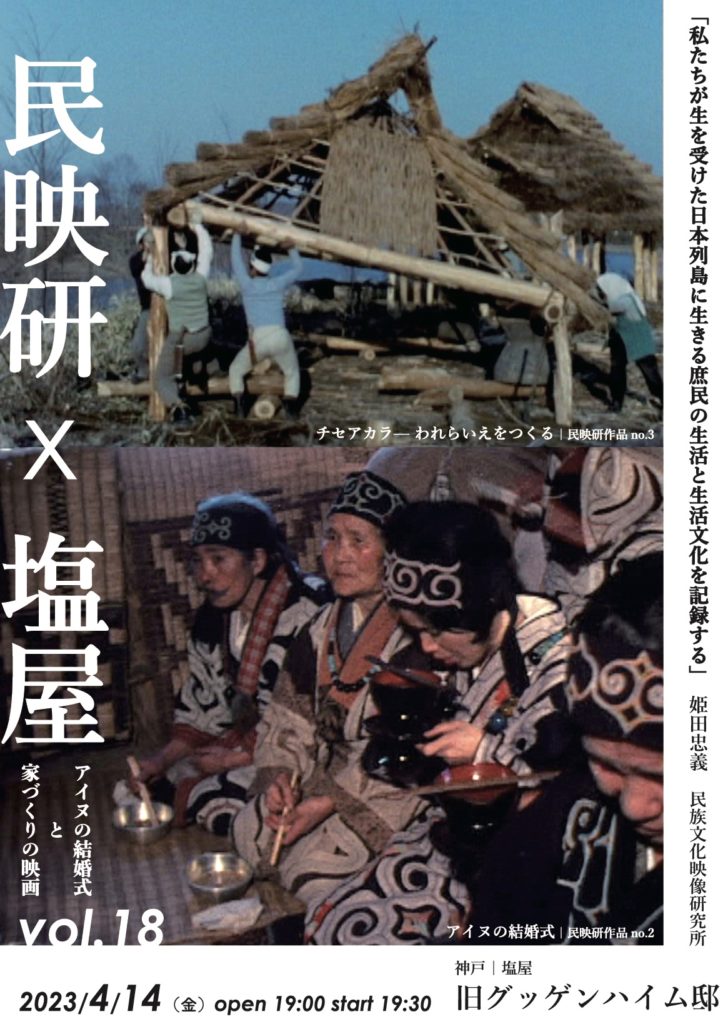

「チセアカラ—われらいえをつくる」民映研作品no.3

(1974年|57分|北海道苫小牧市)

1972年の春、萱野茂さんら二風谷の人々によって行われた、アイヌの伝統的な家作りの記録である。家作りには二つの工法があった。一つは、地面に穴を掘り、柱を立て、その上に梁、桁、屋根と組み上げていく工法。もう一つは、屋根をまず地上で組み立て、それを人力で持ち上げて柱をかますチセプニ(家起こし)という工法。どちらも屋根の構造の基本をなしているのは、三本の材を結束した三脚状のケトゥンニである。ケトゥンニによる工法を、寄棟造りの原型とみる人もある。

アイヌの家作りは、祈りに始まり祈りに終わる。はじめに敷地にポン(小さな)・ケトゥンニを立て、火をたき、イナウ(木を削って作る祭具)を立て、祈る。そこにいた虫や獣たちの霊を慰めるとともに、この土地を一時貸してくださいという意味をもつ火の神への祈りである。家が完成するとチセノミ(家への祈り)。そこでは、屋根裏にヨモギで作った矢を射るチセチョッチャが行われ、材料となった木や草の悪霊を鎮める儀式をする。あるいはチセコロカムイ(家の守護神)を作り東側の柱の後ろに安置する。囲炉裏の消し炭を火の神からいただき、サンペヘ(心臓)としてつけたイナウである。アイヌの家作りには、アイヌの知恵や自然観をうかがうことができる。そして、それらと密接にかかわったアイヌ語の表現のおもしろさ。ケトゥンニはそのよい例で、「(自然あるいは神から)私・借りた・木」という意味だという。また、一対のケトゥンニをつなぐ構造材、チセマカニ。「家・開く・木」という意味で、屋根の横ゆれやひずみを防ぐ。

姫田忠義(ひめだ ただよし) 記録映像作家・映像民俗学者

1928年(昭和3年)兵庫県神戸市生まれ。旧制・神戸高商卒。

1954年、民俗学者の故・宮本常一氏と出会い、その影響を受けて日本全国を歩き始める。

1950年代後半より、映像を手段とする記録作業を開始。

1976年、民族文化映像研究所を設立し、2012年まで所長を務める。

2011年、開校と同時に日本映画大学・特任教授に就任。「民俗学」を担当する。

2013年7月29日午後9時55分 横浜市の病院にて「慢性閉塞性肺疾患」のため死去。84歳。7月31日家族のみにて火葬葬を執り行う。

庶民の生活と生活文化を、映像による手段を使い記録作業を50年以上にわたり続ける。

≪「基層文化」=大自然に依拠しつつ暮らす、人間の精神文化≫をテーマに、

120本を超える映画作品を発表。代表作に「アイヌの結婚式」「イヨマンテ」、「越後奥三面 ~山に生かされた日々」(1986年シカゴ国際映画祭ドキュメンタリー部門銀賞)。

1989年 フランス政府より芸術文化勲章オフィシエ叙勲

使用されている画像すべて©民族文化映像研究所