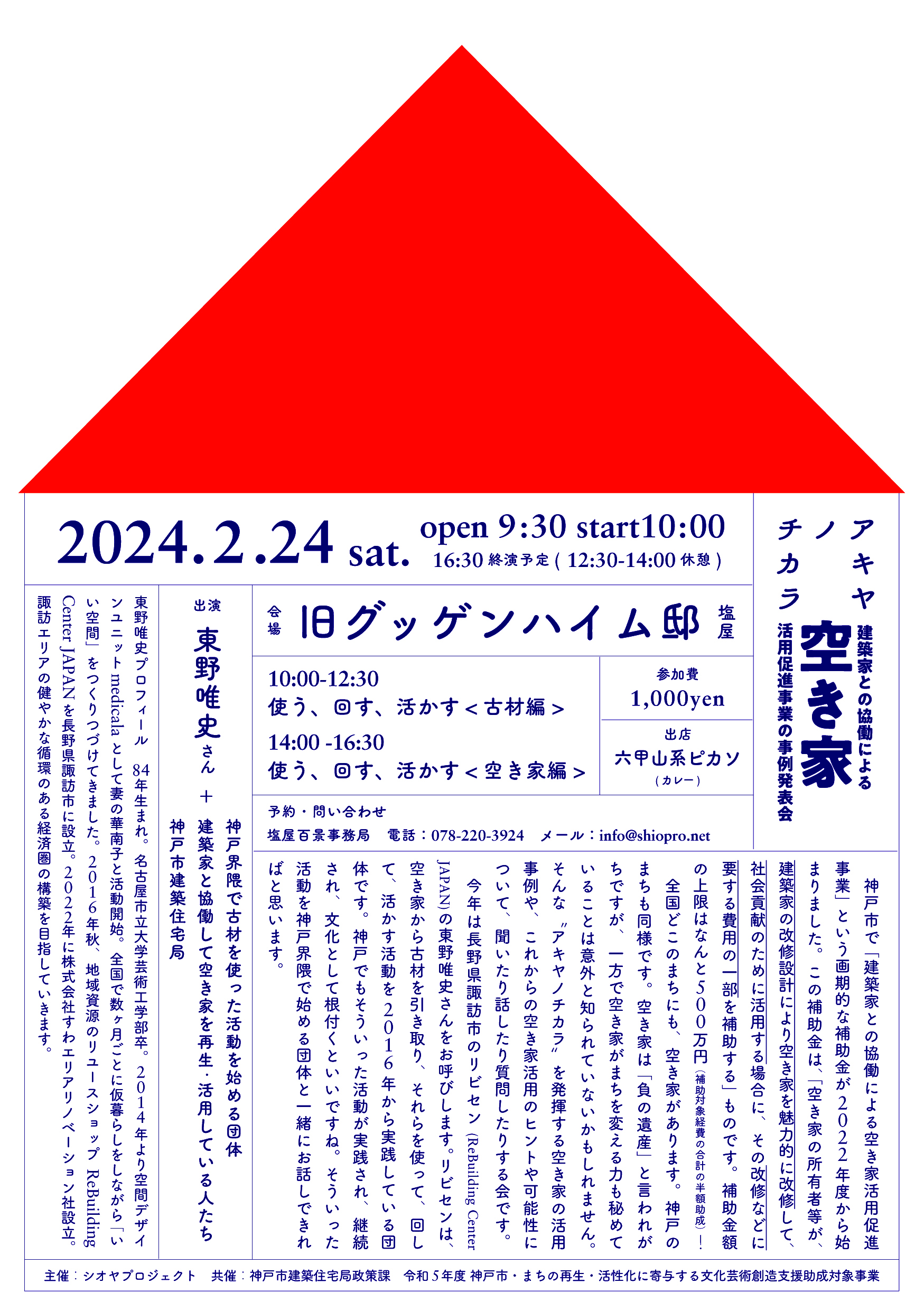

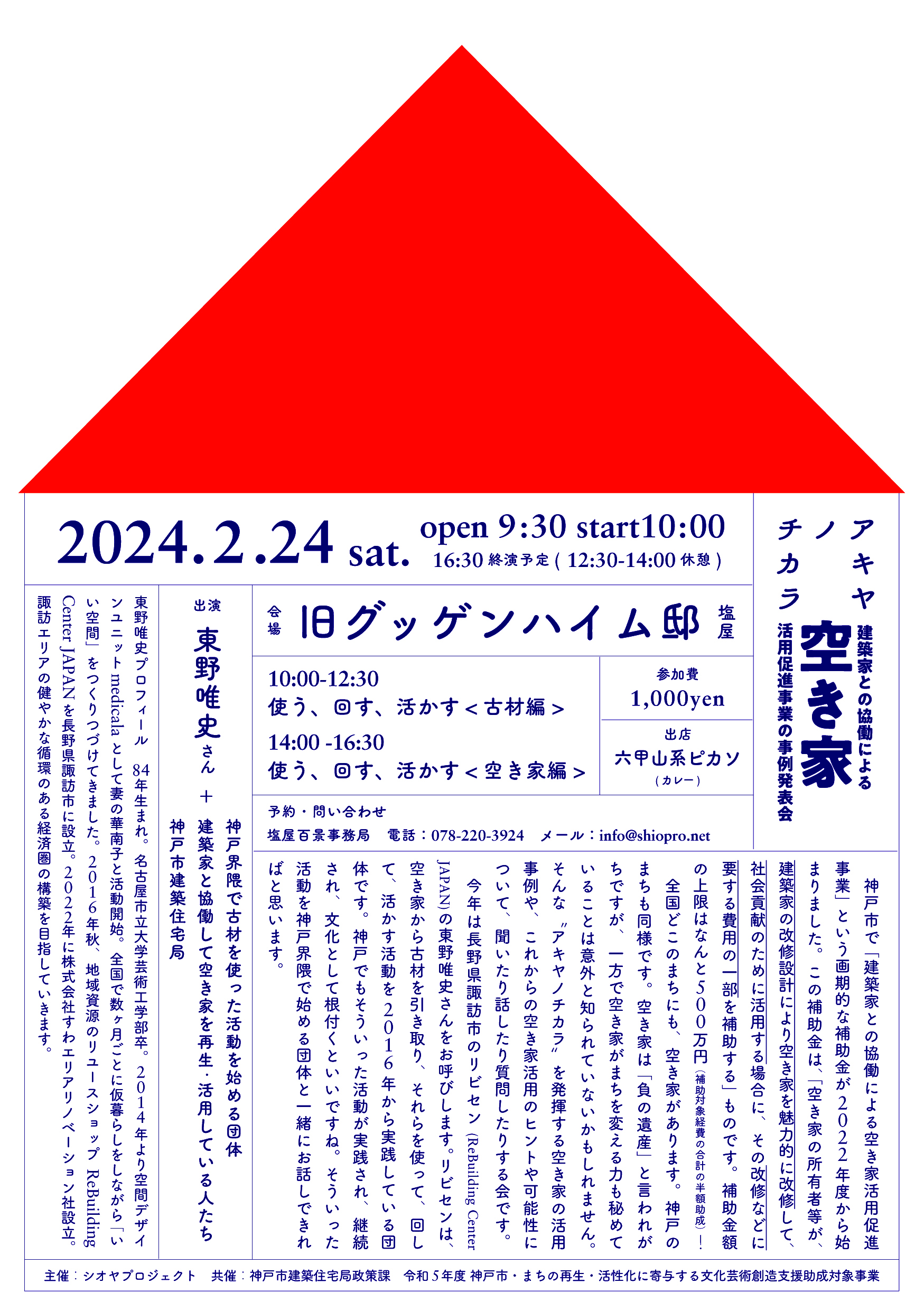

神戸市で「建築家との協働による空き家活用促進事業」という画期的な補助金が2022年度から始まりました。この補助金は、「空き家の所有者等が、建築家の改修設計により空き家を魅力的に改修して、社会貢献のために活用する場合に、その改修などに要する費用の一部を補助する」ものです。補助金額の上限はなんと500万円(補助対象経費の合計の半額助成)!

全国どこのまちにも、空き家があります。神戸のまちも同様です。空き家は「負の遺産」と言われがちですが、一方で空き家がまちを変える力も秘めていることは意外と知られていないかもしれません。そんな〝アキヤノチカラ〟を発揮する空き家の活用事例や、これからの空き家活用のヒントや可能性について、聞いたり話したり質問したりする会です。

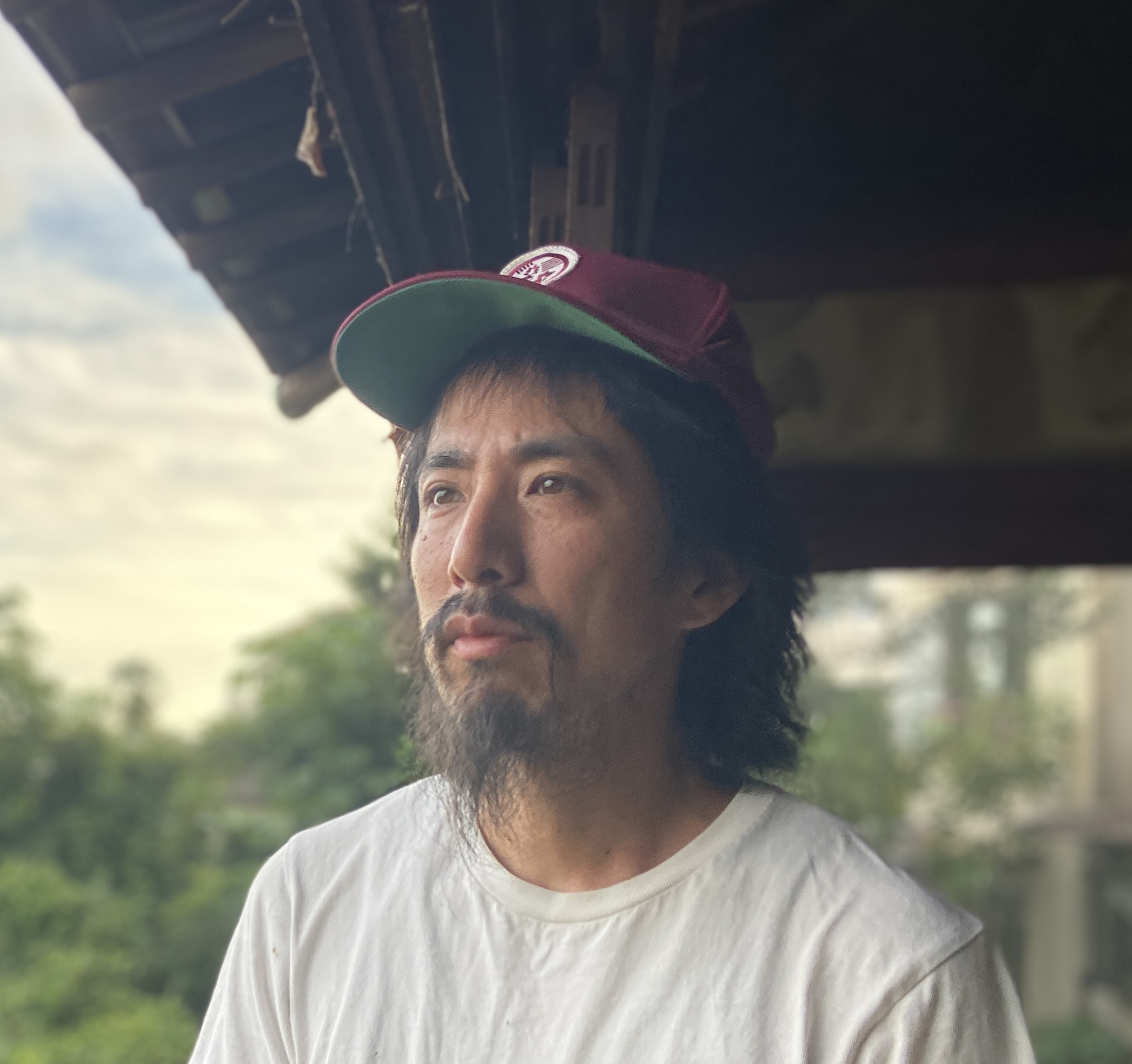

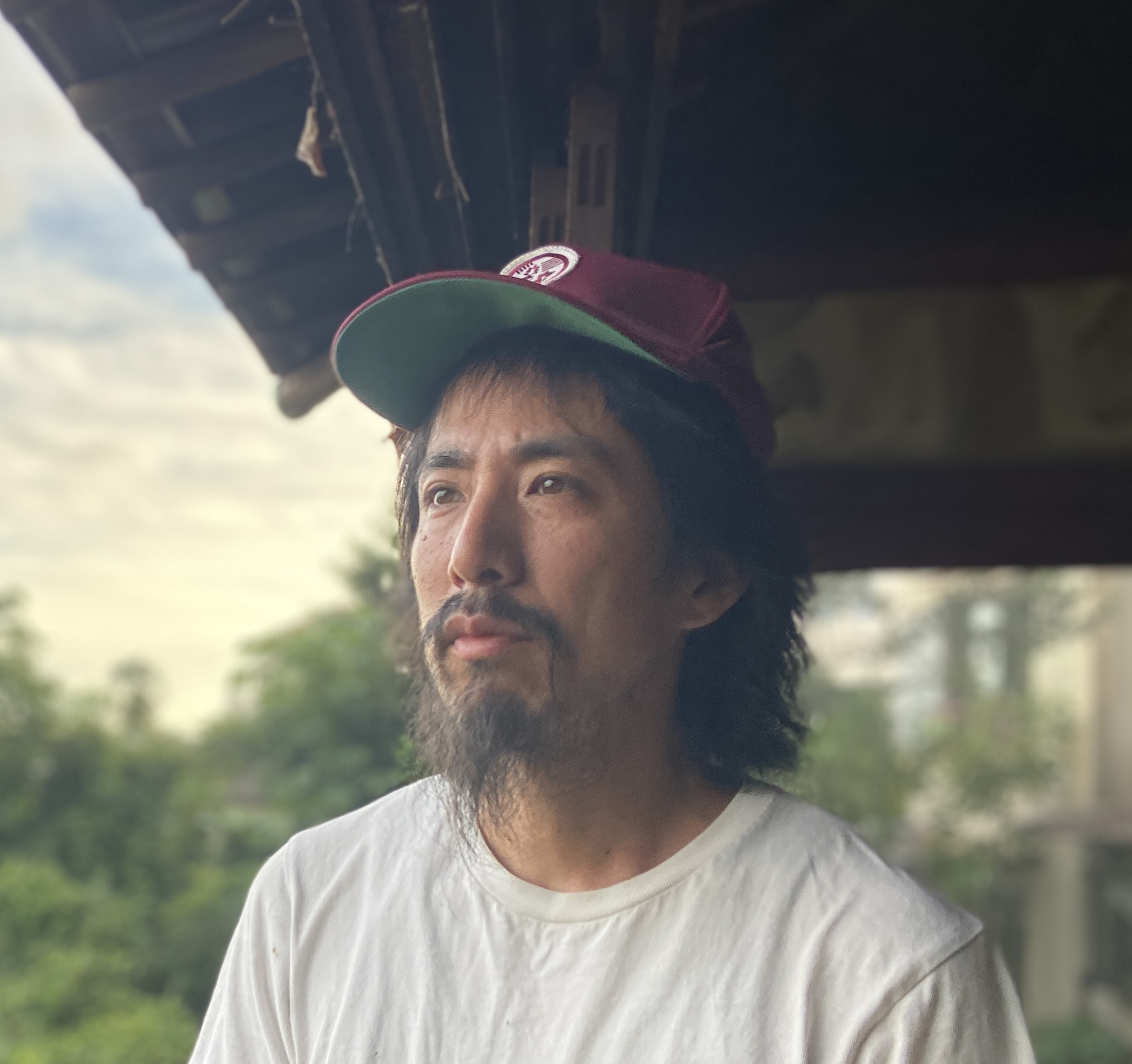

今年は長野県諏訪市のリビセン(ReBuilding Center JAPAN)の東野唯史さんをお呼びします。リビセンは、空き家から古材を引き取り、それらを使って、回して、活かす活動を2016年から実践している団体です。神戸でもそういった活動が実践され、継続され、文化として根付くといいですね。そういった活動を神戸界隈で始める団体と一緒にお話しできればと思います。

出演:

東野唯史(ReBuilding Center JAPAN)

神戸界隈で古材を使った活動を始める団体

建築家と協働して空き家を再生・活用している人たち

岸田眞悟(建築住宅局政策課)

有井美由紀(建築住宅局建築指導部安全対策課)

司会:森本アリ(シオヤプロジェクト/旧グッゲンハイム邸)

出店:六甲山系ピカソ

日時:2024年2月24日(土) open 9:30 start 10:00 end 16:30 (12:30-14:00 休憩)

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:1,000円

主催:シオヤプロジェクト

共催:神戸市建築住宅局政策課

令和5年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・お問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL:078-220-3924 E-mail:info@shiopro.net

※前日までにご予約ください。

※ご参加日、お名前、電話番号、参加人数をご連絡ください。

メールの場合はこちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

東野唯史

84年生まれ。名古屋市立大学芸術工学部卒。2014年より空間デザインユニットmedicalaとして妻の華南子と活動開始。全国で数ヶ月ごとに仮暮らしをしながら「いい空間」をつくりつづけてきました。2016年秋、地域資源のリユースショップReBuilding Center JAPANを長野県諏訪市に設立。2022年に株式会社すわエリアリノベーション社設立。諏訪エリアの健やかな循環のある経済圏の構築を目指していきます。

かけがえのないものが

音も立てずにまちから消えていく。

なにげないものが愛おしい。

そういうものを

かたちにしておきたい。

MAKE SPACE USE SPACE。これはサッカーの基本の教えである。

パスの出しどころや走る場所がなくて、プレーが止まってしまう前に、

自分から動いてフリーな場所を作る、その場所を使えという言葉だ。

この言葉は、まちをつかった活動にも通じる。

まちが見逃し、ひとが見過ごすような場所を再発見し、

自分から動いて仕掛けたり、使い倒したり、掘ったりいじったり、

あるいはあえて自分は動かずに

それまでひとやまちが気づかなかったような場所や隙間、瞬間を捉える。

まちをつかって、活動する人たちを集めた。

その手法をより共有しやすくするために聞き手も集めた。

この活動のあれこれは

「どんなまちでも代替可能なもの」である。

この2日間で出てくる様々な遊びが、そのことを教えてくれるはずだ。

どんなまちでも始められる遊びを提案する。

出演:

シオヤプロジェクト × 多田智美(編集者 MUESUM)

若狭健作(尼崎南部再生)× 竹内厚(編集者 Re:S)

慈憲一(naddist)× 和久田善彦(編集者 ぴあ)

和井内洋介(suburb.jp)× スズキナオ(ライター)

オカダキサラ(写真家)× 森本アリ(シオヤプロジェクト)

出店:

かばくんカレー(2/17のみ)

六甲山系ピカソ(2/18のみ)

homesick cafe(2/17-18両日)

日時:

2024年2月17日(土) ①10:00-12:00 ②13:30-15:30 ③16:00-18:00

2024年2月18日(日) ④10:00-12:00 ⑤13:30-15:30 ⑥16:00-18:00

会場:旧グッゲンハイム邸 神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:イベント各回 1,000円 通し券 5,000円 学生 3,000円(通しのみ)

フライヤーPDFはコチラ

2月17日(土)

①10:00-12:00

まちをつかいたおす シオヤプロジェクトのこと

シオヤプロジェクト

[聞き手] 多田智美(編集者 MUESUM)

海と山はあるけど、特にこれといった観光名所のない塩屋。そんな「なにもない」と言われがちな小さな町の、特徴や習慣、変なモノ・コトを面白がり、視覚化、文章化、イベント化して面白さを共有するのがシオヤプロジェクト。地域の個性や魅力とは新たに「つくる」ものではなく、READYMADE=既にそこにあるもの。それを使い倒してきた。塩屋百年百景、しおやカルタ、塩屋文学全集など「地元に暮らす当事者たちが徹底的に自分たちの住む町の足元を見つめ直す」(和久田善彦)実験と実践を繰り返してきた。彼らの(我々の)「なにもない」町でもできるたくさんの遊びについて披露する。

②13:30-15:30

まちをいじりたおす 尼崎南部再生のこと

若狭健作(尼崎南部再生)

[聞き手] 竹内厚(編集者 Re:S)

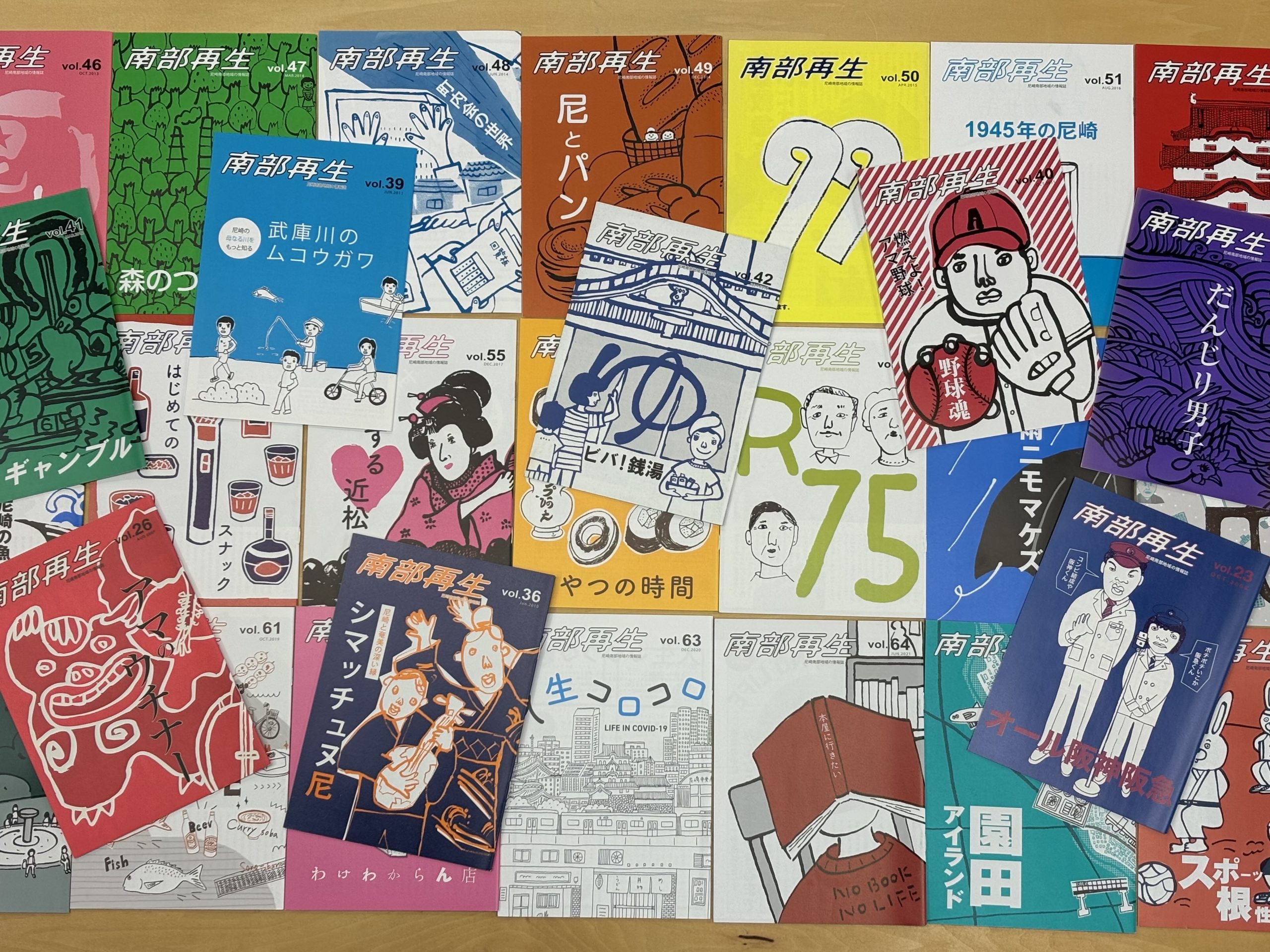

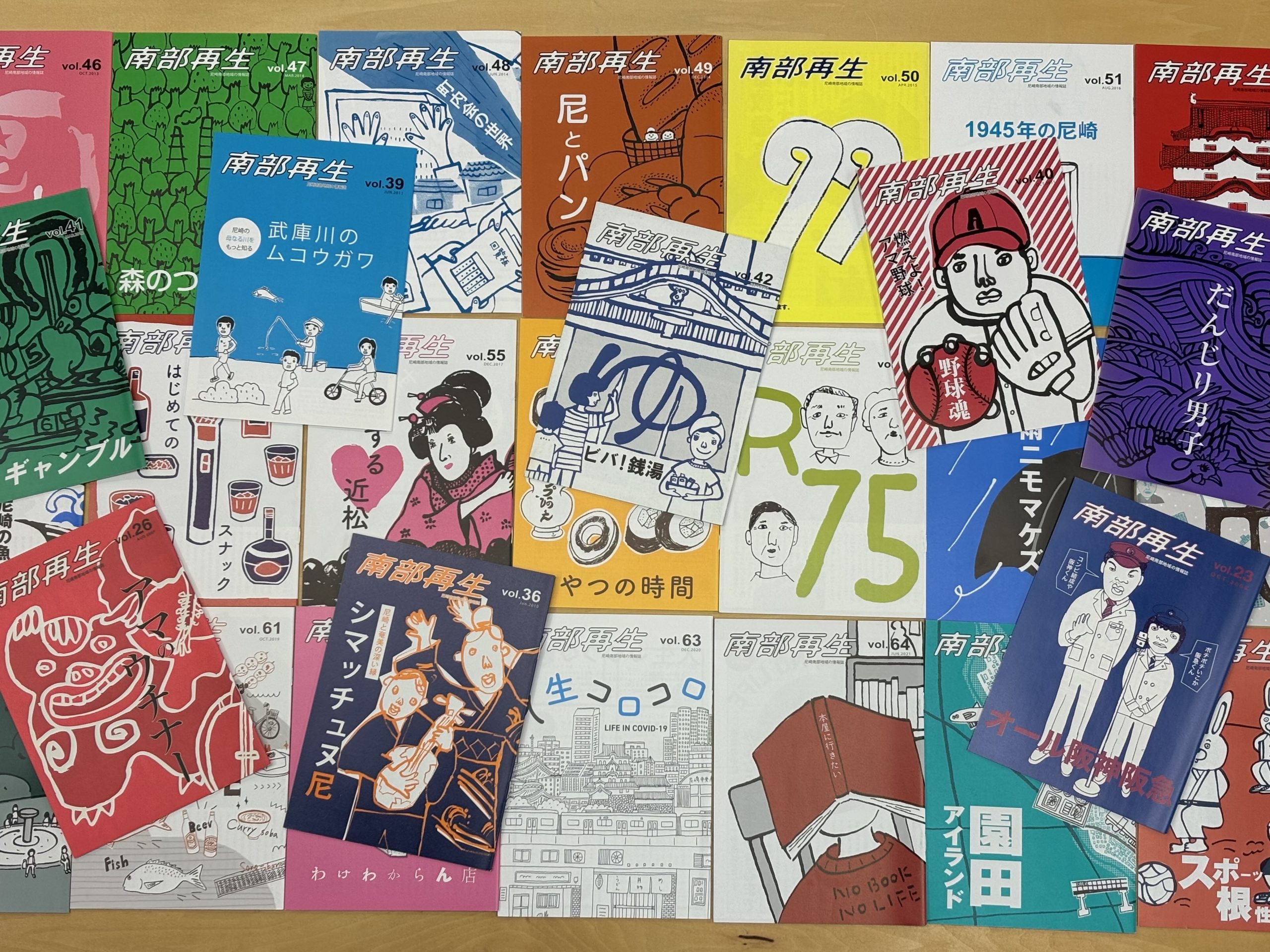

若狭さん曰く「世界で地名を公式に略しているのはロスとアマ(尼崎)だけ」だそうです。尼崎南部の地域活性化とイメージアップを図るためのローカルマガジン『南部再生』は、毎号、スレスレの切り口も含め尼崎をとことん弄る特集はあっぱれというか圧巻。既刊66刊。「運河カラオケ」、市場のたまれる本屋「二号店」、「8時だヨ!神さま仏さま」などの企画の数々。遊びなのか、まじめな社会活動なのか。時代とともに変わりゆく環境に阻まれ行ったり来たりしながらも、縦横無尽にアマを駆け回り、「どんだけアマをオモロがるか」と半ば狂気的にまちをイジリ続け、笑いながら、まちのなかに遊び場をつくる若狭健作の尼活から多いに学ぶことがある。

③16:00-18:00

まちをほりつくす 灘のnaddistのこと

慈憲一(naddist)

[聞き手] 和久田善彦(編集者 ぴあ)

「犬の散歩に例えて恐縮だが、神戸市灘区のどこをどう歩いてもナディストがマーキングしていない場所がないのである。」(平民金子)と言われるくらい、隅々まで灘を遊び知り尽くすナディスト。まち対抗の大喜利バトル「ちいきいと」では、モンスター的存在であり、おおよそ町とは無関係なお題に対して、まるでレコードをディグるように地元ネタを掘り起こし、蓄積した膨大なアーカイブからまちネタを披露する。「ナダタマ」「灘大学」「東神戸マラソン」など、これまで仕掛けてきた遊びやイベントを挙げればキリがなく、それら一見ふざけたような灘活動は、まちを面白くしている。一筋縄ではいかない慈氏のこれまでの灘活を見渡し、まちでの遊び方を学ぶ。

2月18日(日)

④10:00-12:00

不動架空旅行

和井内洋介(suburb.jp)

[聞き手] スズキナオ(ライター)

ウィキペディアによると、Googleストリートビューは、世界中の道路沿いの風景をパノラマ写真で提供するインターネットサービスの名称。道路版で提供されている画像は、専用に開発された自動車で各地を走行しながら撮影している。自動車が入れない場所では撮影機材を三輪自転車やスノーモービルに乗せて撮影し、それらでも走れない場所では人が撮影機材を背負って歩きながら撮影している。まちへ行かずとも、Googleストリートビューを使って、アメリカの郊外や小さな町を旅する和井内洋介さん。スズキナオさんとのトークを楽しみながら、会場の全員で旅をしたような、不思議な余韻が生まれるイベントへの招待です。

⑤13:30-15:30

奇跡瞬間写真

オカダキサラ(写真家)

[聞き手] 森本アリ(シオヤプロジェクト)

騙されないのでまずはオカダキサラさんのWEBをみてほしい。トップページには「街が見逃した奇跡の現場」というタイトルの下に、大きなスナップが割と早いスピードでスライドショーになってクロスフェードする。それらのスナップはどれも「奇跡」というハードルの高いお題を易々とクリアして、うそやん(いやこれはリアルだ。凄すぎる。)とこちら側を感嘆させる。それは厳選されたトップページのスナップにとどまらず、どの写真集もクオリティが高い。偶然や「奇跡」が起きる場所はどのように捉えられるのか。ストレートに「オカダさん、どうやったらそんな写真が撮れるんですか?!」を聞きたい。

⑥16:00-18:00

最近何撮!? まちの!まちの?

[コメンテーター]

和井内洋介

オカダキサラ

森本アリ

ところで最近なに撮ってますか?21世紀、テクノロジーの進化とスマホの普及によっていつでもどこでも、写真撮影ができるようになりました。そのような環境で、みんなどんな「!」や「?」をどんなふうに撮っているのでしょうか。まちの「!」「?」を持ち寄って見せあい&賞(め)であう会です。え、嘘な偶然や、なぜ?と問いかけたくなる不思議な場面、ナニコレやたまたまな珍景や、まちのヘンなモノ、超芸術や、トマソンや、蒐集している○○コレクションや、レディメイドなあれやこれや、ウルトラミラクルなスナップなど、1人1枚お持ちください。もちろん手ぶらもOK。みなさんからのまちで撮った「!」や「?」を、お待ちしております。

主催:シオヤプロジェクト

令和5年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL : 078-220-3924 FAX: 078-202-9033

E-mail : info@shiopro.net

* ご予約送信の際に、ご希望の鑑賞日、氏名、電話番号、枚数を明記下さい。

* こちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

* 火曜日水曜日が休館日のため、メールの返信は木曜日から順になります。

シオヤプロジェクト

2007年、森本アリが旧グッゲンハイム邸の面倒を見ることになり、同年シオヤプロジェクトの前身「塩屋百景事務局」を立ち上げる。『塩屋百人百景』『塩屋百年百景』の出版や、まち系のイベントを積極的に催したり関わったりしていくなかで、神戸市から助成金の活用を勧められる。助成金を使って町を遊んだり、いじったりしてもいいことに驚きつつ申請。2014年以降、シオヤプロジェクトを名乗る。現在メンバー10名。

多田智美

1980年生まれ。大阪を拠点に、編集者として活動を展開。「出来事の創出からアーカイブまで」をテーマに、アートやデザイン、建築、福祉、地域にまつわるプロジェクトに参画・伴走。「編集」の概念を広げながら、紙やウェブの制作はもちろん、建築の設計プロセスや企業理念の構築、学びのプログラムづくりなど、多分野でのメディアづくりを手がける。

若狭健作

地域環境計画研究所代表、「尼崎南部再生研究室」研究員。地元の人との“機嫌のよい”場作りを通して街にかかわるプランナー。尼崎南部地域の面白さを再確認するフリーマガジン『南部再生』の発行や、工業地帯の運河を使ったクルージングやカラオケ大会、ソースやぽんず、ねじばねくぎなどの尼崎名物の品評会など、“アマのプロ”として街を面白がる企画を繰り出す。

竹内厚

1975年生まれ。編集者、ライター、あと、自転車でうろうろする人。家は大阪、事務所は神戸、週に1度は京都に通いながら、京阪神を中心に編集、執筆を手がける。近年の仕事にウェブマガジン「カリグラシマガジンうちまちだんち」、「KIITO NEWSLETTER」、JIA(日本建築家協会)近畿支部広報誌「table」など。

慈憲一

1966年神戸市灘区生まれ。大学から灘を離れそのまま就職するも震災を機に帰灘。灘区をテーマにしたフリーペーパー「naddism」、メールマガジン「naddist」、WEBサイト「ナダタマ」などでマニアックな灘情報を発信しつつ、数々のイベント、ツアーを開催。摩耶山monte702店長、灘百選の会事務局長、摩耶山再生の会事務局長、水道筋商店街非公式案内人、坂バス無駄乗りの会会長、東神戸マラソン発起人など灘的肩書き多数。

和久田善彦

編集者。ぴあ株式会社。森本アリからアンドレス・イニエスタまでいろんな著者の本を作ってます。旧グッゲンハイム邸では、安田謙一さんと映画と音楽について話すイベントの他、時々DJをしたり庭でキャッチボールをしたり。塩屋の海でアオリイカだけを釣る集団「シオヤフィッシングクラブ」でも活動。

和井内洋介

1979年宮崎生まれ。現在は京都に在住。郊外の風景が大好き。2011年から、ストリートビューでアメリカの郊外や小さな町を巡る旅を始める。その旅の途中で撮影したスクリーンショットの展示を全国各地で開催。著書に『EVERYTHING I LONG FOR』『ESCAPE FROM SUBURBIA』など。好きな写真集はビル・オーウェンズの『サバービア』。好きなCDはアーケイド・ファイアの『ザ・サバーブス』。

スズキナオ

1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』などに執筆中。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』(スタンド・ブックス)『思い出せない思い出たちが僕らを家族にしてくれる』(新潮社)、酒場ライター・パリッコとの共著に『椅子さえあればどこでも酒場チェアリング入門』(ele-king books)などがある。

オカダキサラ

東京生まれ。武蔵野美術大学映像学科卒業。10年社員カメラマンとして勤務し、2023年にフリーランスのカメラマンとして独立。「街が見逃した奇跡の現場」をテーマにストリートスナップを撮り続け、展示やZINEなどで発表している。写真コラム「週刊オカダ」「ニュー・シャッター・パラダイス」を連載中。2012年第4回1_WALLファイナリスト入選。2023年第1回キヤノンGRAPHGATE優秀賞受賞。

森本アリ

神戸の西の小さな町、塩屋の海辺の洋館「旧グッゲンハイム邸」の管理運営。「シオヤプロジェクト」を通じて塩屋という小さな町を文化的に遊ぶ、写真集、カルタ、アートブック、まちあるき、歩き回り音楽会、リサーチ、アーカイブ、地図、トーク、マルシェ…一般的には「まちづくり」「まちおこし」と呼ばれることをやってるみたい。嫌いな言葉は「まちづくり」「まちおこし」。著書に『旧グッゲンハイム邸物語』がある。

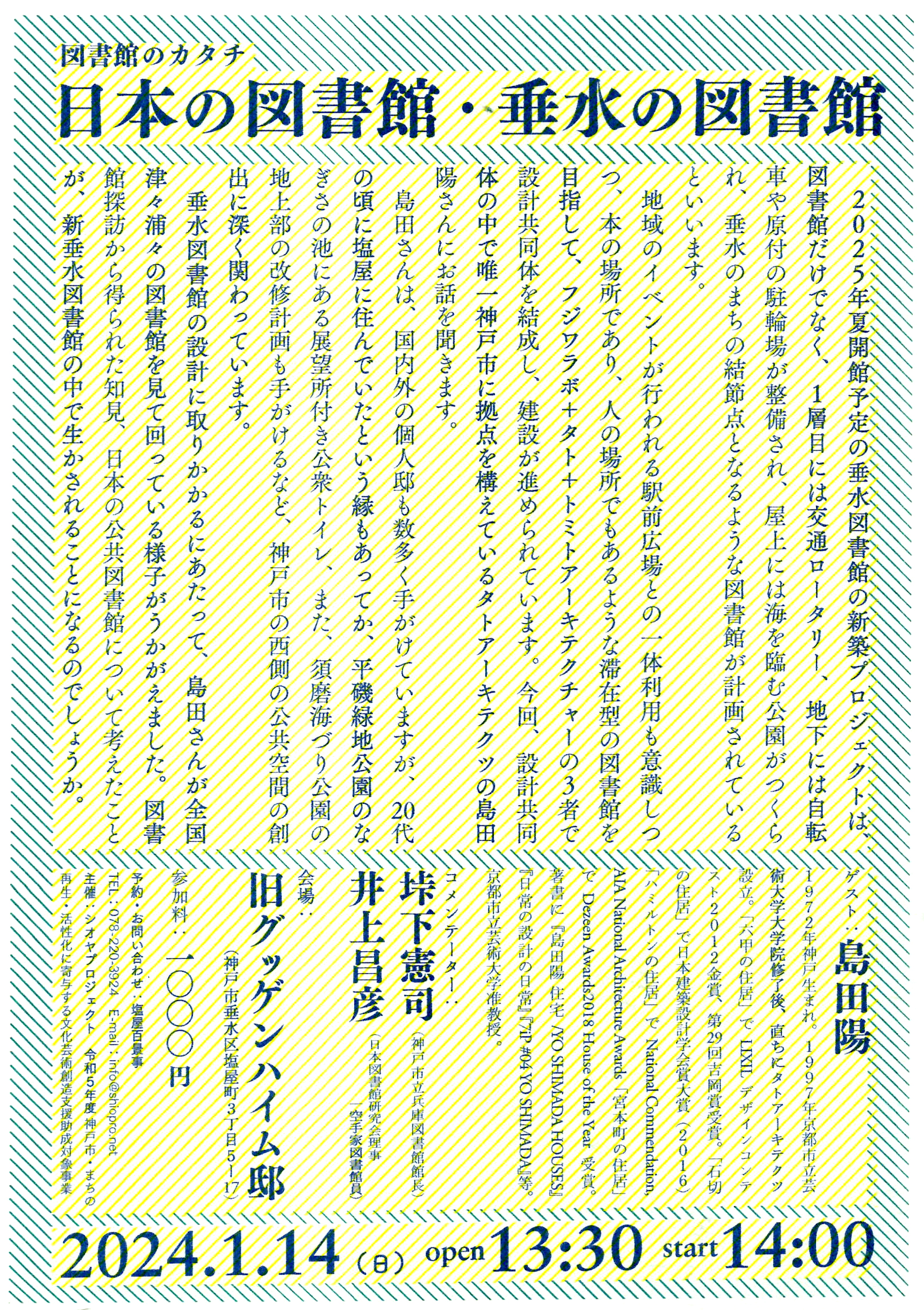

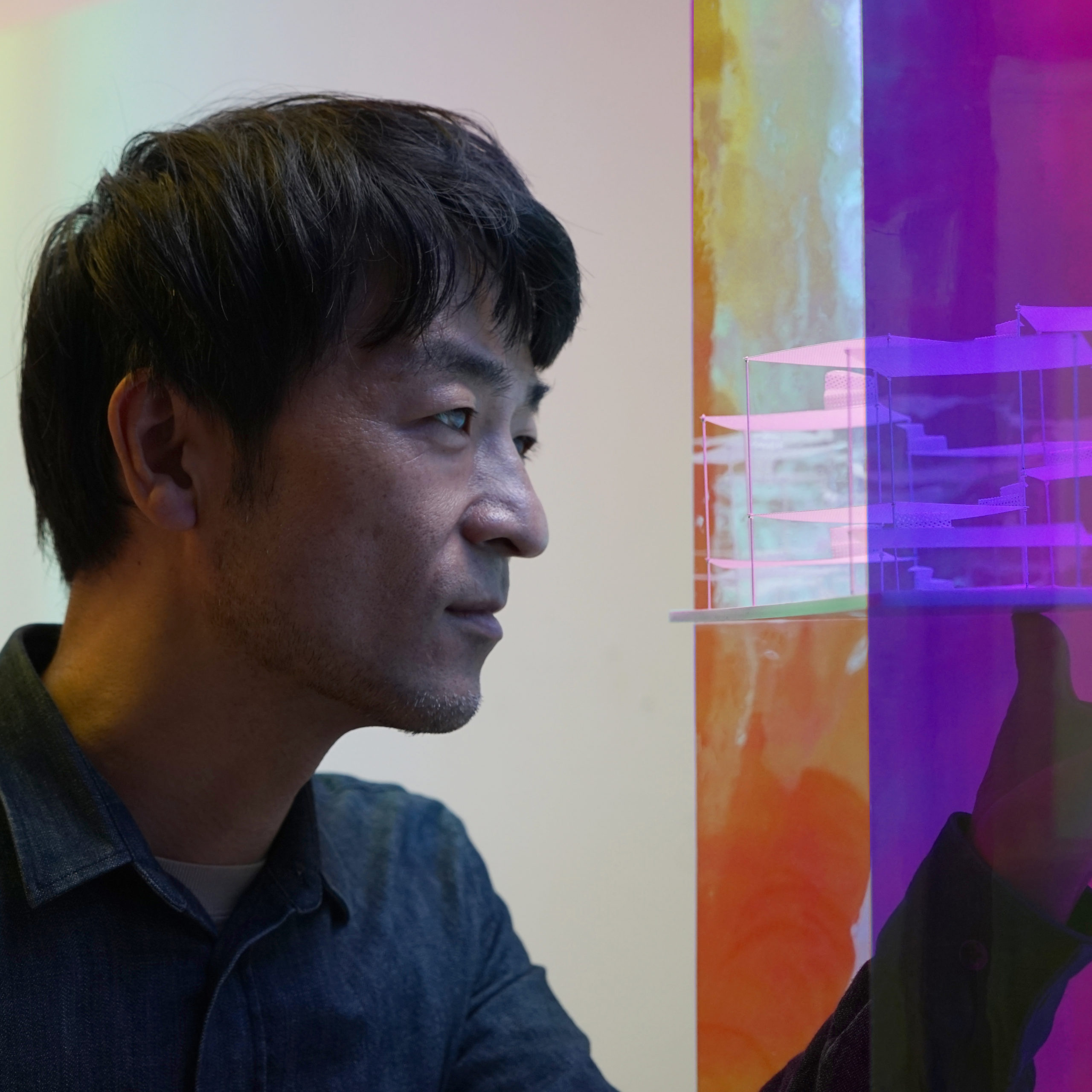

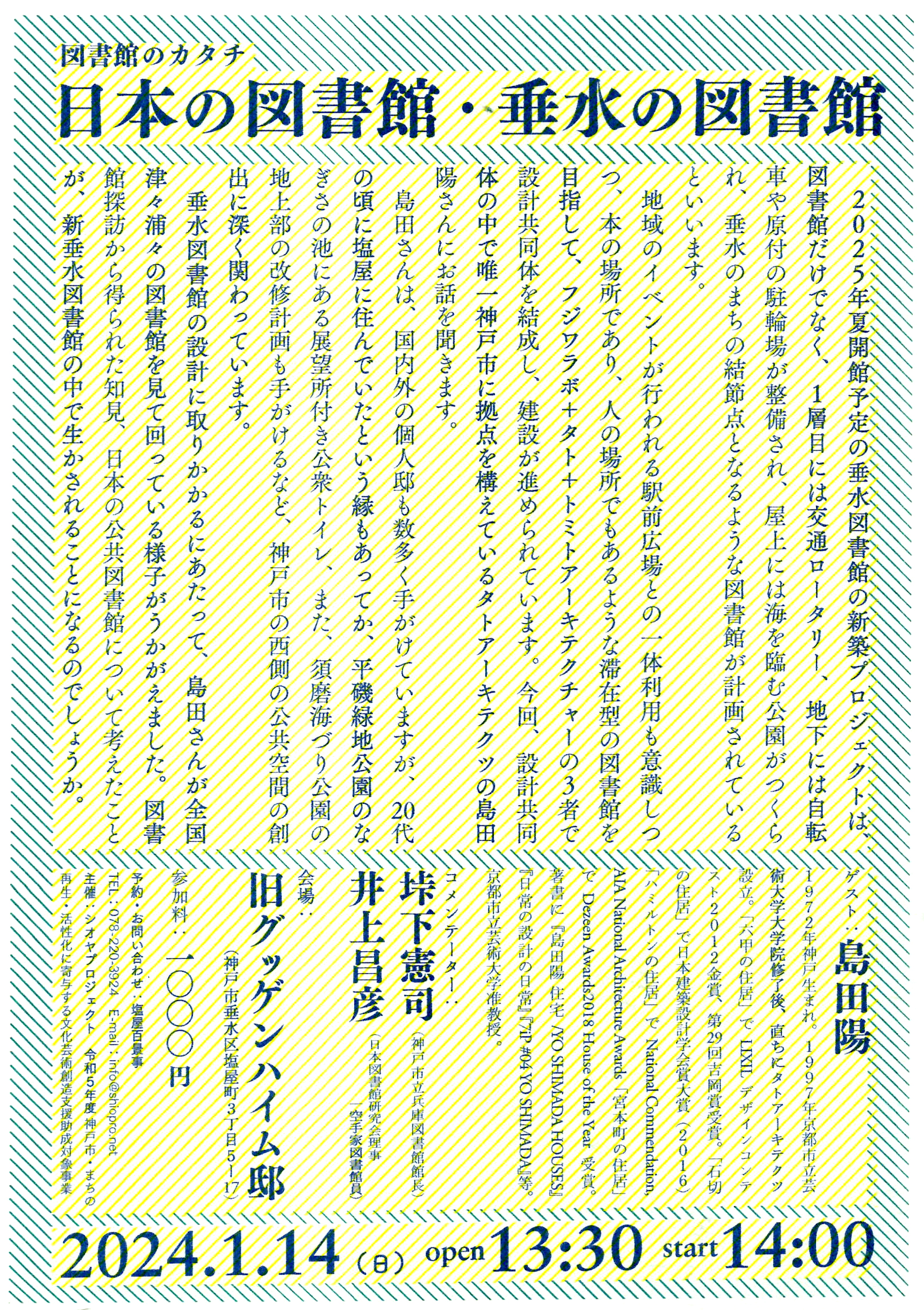

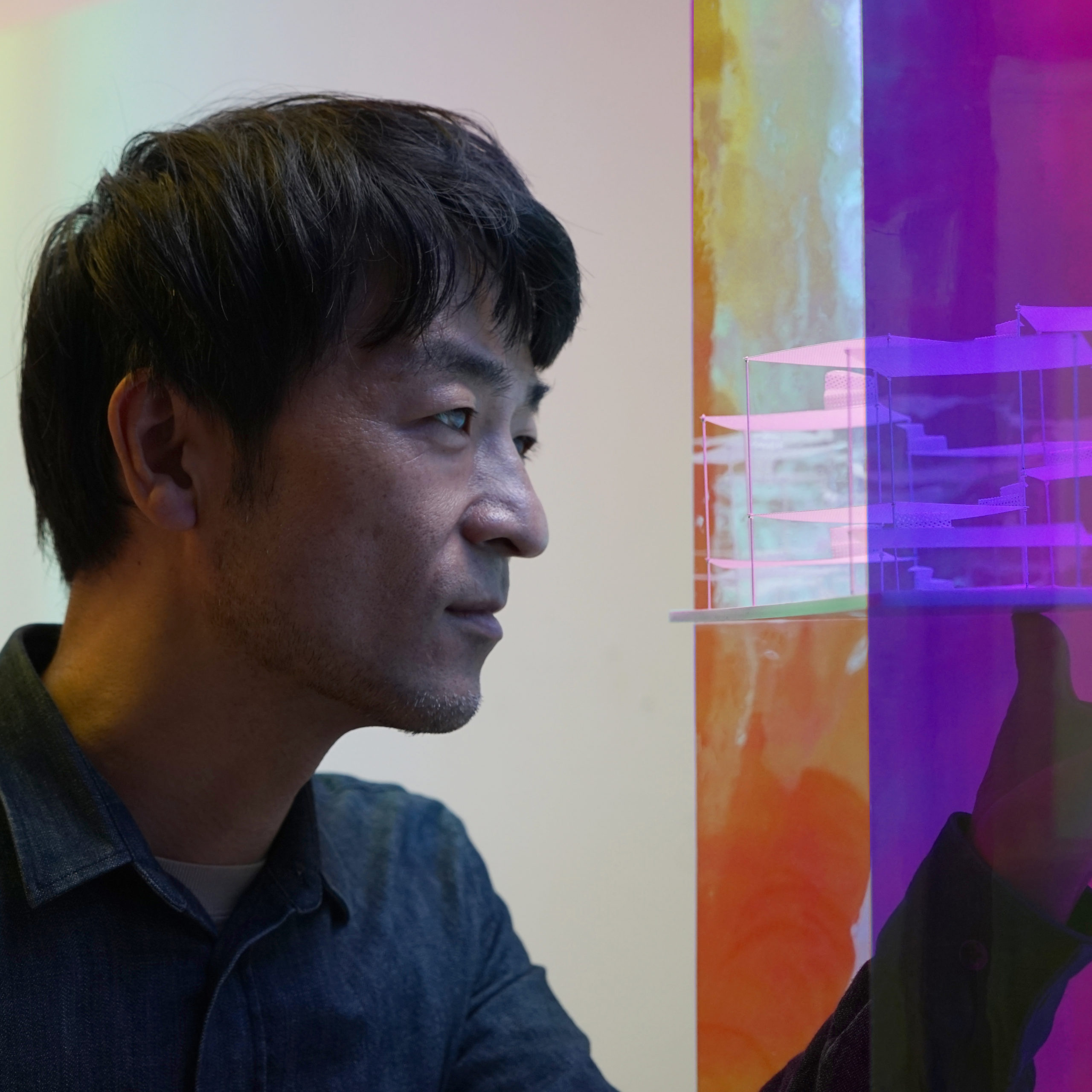

2025年夏開館予定の垂水図書館の新築プロジェクトは、図書館だけでなく、1層目には交通ロータリー、地下には自転車や原付の駐輪場が整備され、屋上には海を臨む公園がつくられ、垂水のまちの結節点となるような図書館が計画されているといいます。

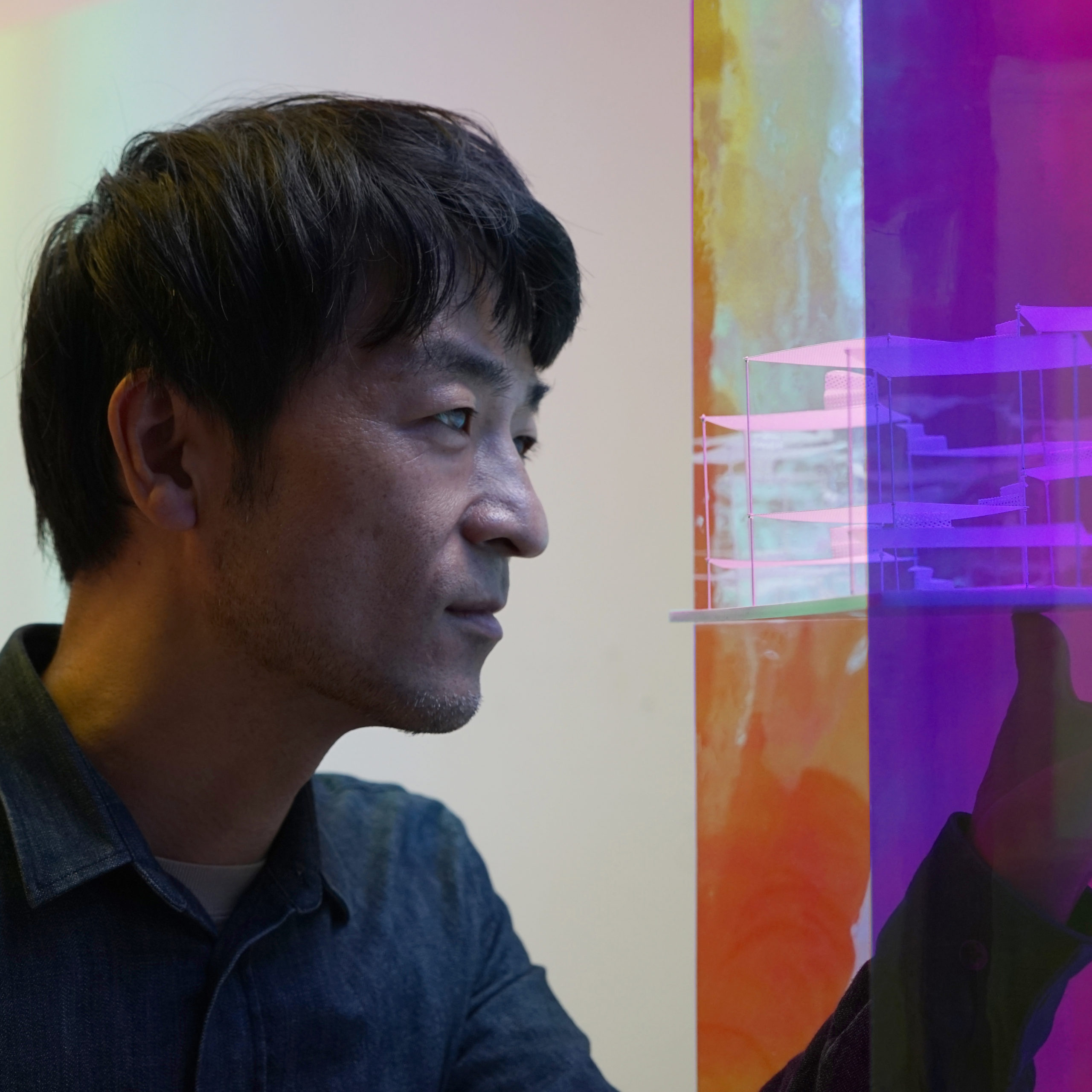

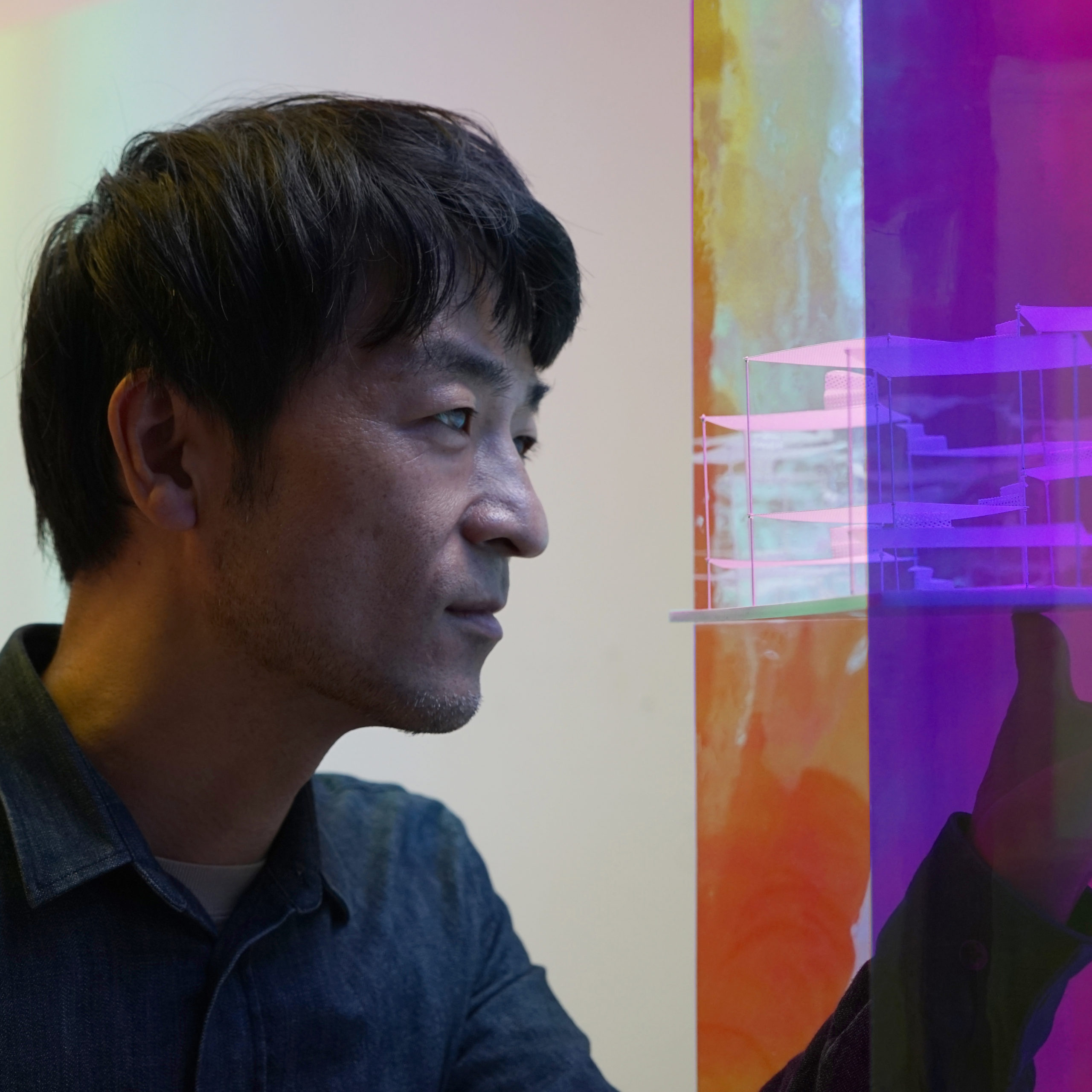

地域のイベントが行われる駅前広場との一体利用も意識しつつ、本の場所であり、人の場所でもあるような滞在型の図書館を目指して、フジワラボ+タト+トミトアーキテクチャーの3者で設計共同体を結成し、建設が進められています。今回、設計共同体の中で唯一神戸市に拠点を構えているタトアーキテクツの島田陽さんにお話を聞きます。

島田さんは、国内外の個人邸も数多く手がけていますが、20代の頃に塩屋に住んでいたという縁もあってか、平磯緑地公園のなぎさの池にある展望所付きの公衆トイレ、また、須磨海づり公園の地上部の改修計画も手がけるなど、神戸市の西側の公共空間の創出に深く関わっています。

垂水図書館の設計に取りかかるにあたって、島田さんが全国津々浦々の図書館を見て回っている様子がうかがえました。図書館探訪から得られた知見、日本の公共図書館について考えたことが、新垂水図書館の中で生かされることになるのでしょうか。

ゲスト:島田陽(タトアーキテクツ)

コメンテーター:

垰下憲司(神戸市立兵庫図書館館長)

井上昌彦(日本図書館研究会理事|空手家図書館員)

日時:2024年1月14日(日) open 13:30 start 14:00

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:1,000円

主催:シオヤプロジェクト

令和5年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・問い合わせ:旧グッゲンハイム邸

TEL : 078-220-3924 FAX: 078-202-9033

E-mail : guggenheim2007@gmail.com

* ご予約送信の際に、件名を「チケット予約」としたうえ、

ご希望の鑑賞日、氏名、電話番号、枚数を明記下さい。

* こちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

* 火曜日水曜日が休館日のため、メールの返信は木曜日から順になります。

島田陽

1972年神戸生まれ。1997年京都市立芸術大学大学院修了後、直ちにタトアーキテクツ設立。「六甲の住居」でLIXILデザインコンテスト2012金賞、第29回吉岡賞受賞。「石切の住居」で日本建築設計学会賞大賞(2016)「ハミルトンの住居」でNational Commendation, AIA National Architecture Awards「宮本町の住居」でDezeen Awards2018 House of the Year受賞。著書に『島田陽 住宅/YO SHIMADA HOUSES』『日常の設計の日常』『7iP #04 YO SHIMADA』等。京都市立芸術大学准教授。

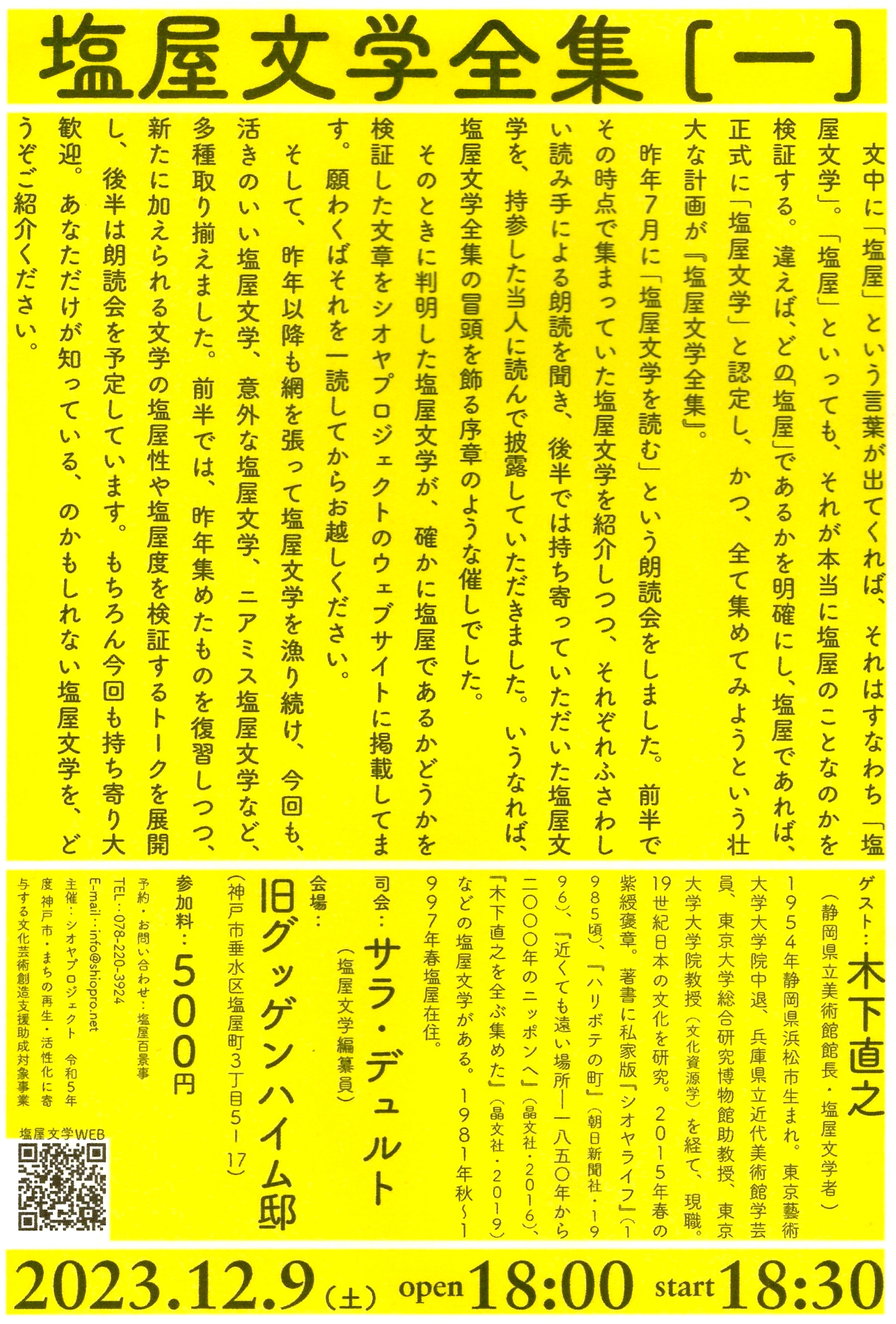

文中に「塩屋」という言葉が出てくれば、それはすなわち「塩屋文学」。「塩屋」といっても、それが本当に塩屋のことなのかを検証する。違えば、どの「塩屋」であるかを明確にし、塩屋であれば、正式に「塩屋文学」と認定し、かつ、全て集めてみようという壮大な計画が『塩屋文学全集』。

塩屋文学を全て集めるから塩屋文学全集。まだまだ増えていくことが想定されるので、ひとまず、その一。実はこれ、今回のトークゲスト、木下直之氏の展覧会&著書のタイトル『木下直之を全部集める』(晶文社、2019)からのパクりです。初回にご本人にご登壇いただくので、ご容赦いただきましょう。思い起こせば塩屋が出てくる文学に興味を持ったきっかけを与えてくださったのも、折に触れてあまり読んだことの無かった著者の塩屋文学をご教示くださるのも、木下先生でした。

ここに記し、その、塩屋文学発掘および創出へのひとかたならぬご功績に敬意を表します。

昨年7月に「塩屋文学を読む」という朗読会をしました。前半で、その時点で集まっていた塩屋文学を紹介しつつ、相応しい読み手に朗読をしていただき、持ち寄っていただいた塩屋文学を、持参した当人に読んで披露していただきました。いうなれば、塩屋文学全集の冒頭を飾る序章のような催しでした。

そのときに判明した塩屋文学が、確かに塩屋であるかどうかを検証した文章をシオヤプロジェクトのウェブサイトに掲載しています。願わくばそれを一読してからお越しください。(塩屋文学WEBはコチラ)

そして、昨年以降も網を張って鋭意塩屋文学を漁り続け、今回も、活きのいい塩屋文学、意外な塩屋文学、ニアミス塩屋文学など、多種取り揃えました。前半では、昨年集めたものを復習しつつ、新たに加えられる文学の塩屋性や塩屋度を検証するトークを展開し、後半は朗読会を予定しています。もちろん今回も持ち寄り大歓迎。あなただけが知っている、のかもしれない塩屋文学を、どうぞご紹介ください。

ゲスト:木下直之 (静岡県立美術館館長・塩屋文学者)

司会:サラ・デュルト(塩屋文学編纂員)

出店:六甲山系ピカソ

日時:2023年12月9日(土) open 18:00 start 18:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:500円

主催:シオヤプロジェクト

令和5年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・お問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL:078-220-3924 E-mail:info@shiopro.net

※前日までにご予約ください。

※ご参加日、お名前、電話番号、参加人数をご連絡ください。

メールの場合はこちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

木下直之

1954年静岡県浜松市生まれ。東京藝術大学大学院中退、兵庫県立近代美術館学芸員、東京大学総合研究博物館助教授、東京大学大学院教授(文化資源学)を経て、現職。19世紀日本の文化を研究。2015年春の紫綬褒章。著書に私家版『シオヤライフ』(1985頃)、『ハリボテの町』(朝日新聞社・1996)、『近くても遠い場所―一八五〇年から二〇〇〇年のニッポンへ』(晶文社・2016)、『木下直之を全ぶ集めた』(晶文社・2019)などの塩屋文学がある。1981年秋〜1997年春塩屋在住。

サラ・デュルト

塩屋出身、塩屋小学校卒業、塩屋中学校卒業、大阪大学文学部卒業、大阪大学大学院文学研究科修了、東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学修了。

大原美術館で学芸員として10年ほど勤務ののち、塩屋に戻る。シオヤプロジェクト。塩屋研究会。「塩屋文学」について考えはじめたのは昨年の4月頃から。塩屋在住。

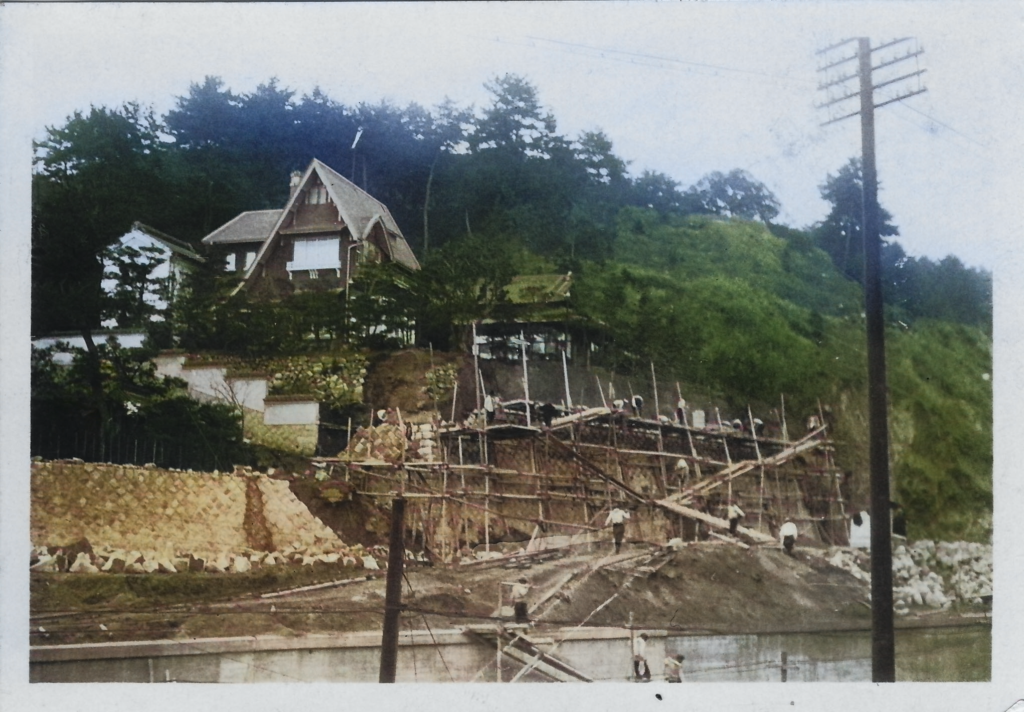

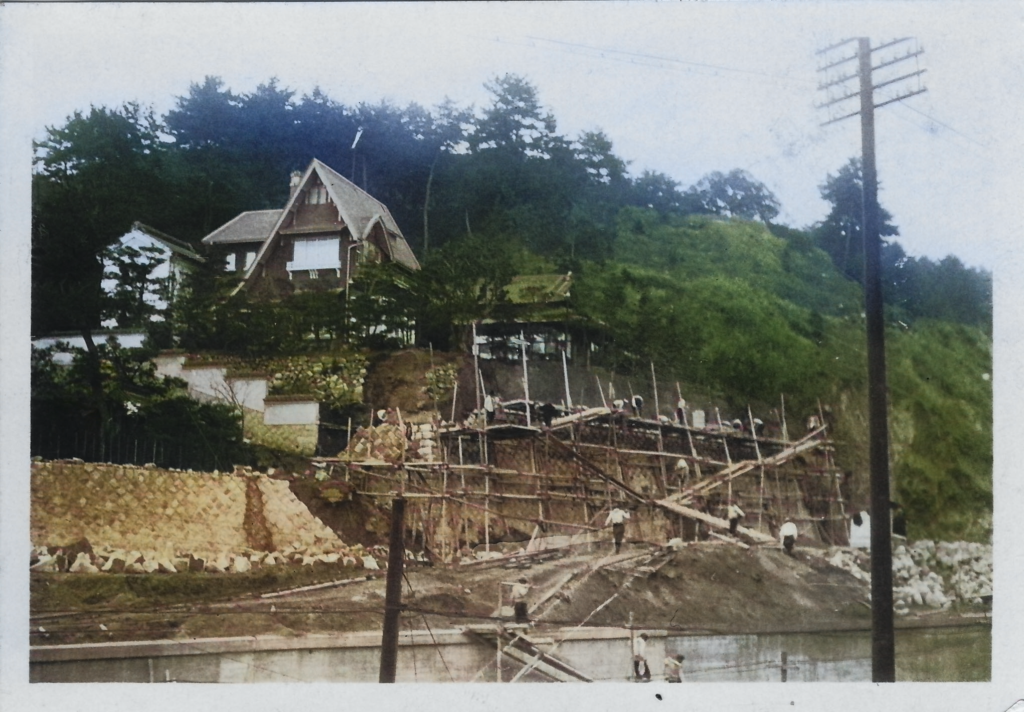

塩屋の海際、紀淡海峡を見渡す高台に旧後藤邸と呼ばれる赤と黒の三角屋根の洋館があります。遠目にも目立つ洋館に対して、仰ぎ見る位置からは容易にうかがい知れない低い大きな和館がくっついた建物で、スタジオジブリの映画『となりのトトロ』のサツキとメイの家みたい、というとわかりやすいかもしれません。

大正中期に武田常次郎邸宅として、建築家設楽貞雄氏によって設計され、田中仙吉氏によって施工されたとされるこの建物は、のちに後藤末二氏の手に渡り、現在は神戸市の所有となり、旧後藤邸として神戸市の「景観形成重要建造物」に指定されています。大森一樹監督の映画『花の降る午後』のロケ地としても知られています。

旧後藤邸は、その素晴らしいロケーション、西洋風の建築と日本の伝統的な技法による建物を融合させた独特の魅力的な佇まいがどうなるのか、現在の状態を心配されている方も多いと思います。昨年、最新機器を用いた実測調査が行われました。その成果と建築的特徴に関する考察、そして旧後藤邸のこれまでとこれからを考えたいと思います。

具体的には、実測説明、歴史的位置付け、現代的目線で見た意匠的な面白さ、旧後藤邸のこれまでとこれから、写真で綴るかつての塩屋、建物と街の記録について、客観的で複眼的な記録が果たす役割について話します。

登壇:

岡村健太郎 [近畿大学建築学部准教授、建築史家]

片田友樹 [建築家、micelle ltd.主宰]

高森順子 [情報科学芸術大学院大学研究員、阪神大震災を記録しつづける会事務局長]

森本アリ [旧グッゲンハイム邸管理運営、シオヤプロジェクト]

日時:2023年7月30日(日) open 18:00 start 18:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:参加無料

主催:シオヤプロジェクト

共催:近畿大学建築学部都市・建築史研究室

令和5年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・お問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL:078-220-3924 E-mail:info@shiopro.net

※前日までにご予約ください。

※ご参加日、お名前、電話番号、参加人数をご連絡ください。

メールの場合はこちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

塩屋は海と山に挟まれた谷間に、屋根と屋根が肩を寄せ合うように住宅が建ち並び、ほとんど斜面地によって形成されている町です。平らな場所が少なく、こどもの遊び場にも大人の溜まり場にも乏しい。その分、山や海という大自然に恵まれ、それ自体がこどもにも大人にも大きな遊び場になっています。

そんな塩屋に神戸市が所有する「塩屋町9丁目市営住宅跡地」という1ヘクタールの広大な空き地があります。この空き地は、市営住宅がなくなって40年近く、フェンスで囲まれてきました。4年前に神戸市から有効活用の提案があり、塩屋まちづくり推進会が神戸市と協定を結んで、約4分の1≒2500㎡の土地を管理することになりました。以来、月1~2回、ボランティアが集まってこの場所をよりよくするための作業が継続して行われるようになりました。活動はおもに草刈り。合間にデッキや花壇、階段や小径を作ったり、ピクニックやワークショップが行われることもありました。

とはいえ、春から夏にかけての雑草が生い茂るスピードに疲れた2020年10月、旧グッゲンハイム邸にて「まちと公園」というトークイベントを開催しました。「塩屋町9丁目市営住宅跡地」の活用の未来展望を軸にしたこのイベントには「町の声」として、草刈り参加者から様々な提案がなされました。そのイベント後に、神戸のワイン専門家・宮本健司さんが、雨の少ない、日当たりのいい斜面地はブドウの栽培に適しているように思うのでブドウを植えてみませんか? と提案され、それが大勢の参加者の心に響き、ブドウの栽培に取りかかることになりました。

2021年度に兵庫県のまちなみ緑化事業の補助金を得て、ブドウとその他の樹木、あわせて150本の植栽を増やすことができ、また、杭を打ち、ワイヤーを張ってブドウ畑が整備されました。

2022年には神戸市による「塩屋町9丁目市営住宅跡地活用実証事業」の公募が行われ、双日株式会社が事業者として選定され、スカイカルティベーションの企画により、草木や竹を利用した遊具作り、ワインアカデミー、ウッドデッキの制作など、様々なワークショップが行われました。年度終わりに開催されたマルシェ「塩九青空市」には、予想をはるかに上回る1200名あまりの集客があり、学校行事以外でこれほどの人が塩屋に集うことは今までになく、老若男女あらゆる人が集う豊かな催しとなりました。活動の便宜上、SIO9(シオキュー)と呼ばれるようになったこの場所に「塩九青空市」で初めて訪れた方々は大きな可能性を感じられたことと思います。しかし、実は行政の所有する土地であるがゆえに、この場所の利活用には様々な制約があります。それらは、この土地を守るものである一方、次の展開を阻むものにもなっています。

行政というのは杓子定規で……、と言われがちな中において、様々な試みや柔軟な対応があります。中でも神戸市は、行政主体の試みに画期的なものが多い自治体であるといわれます。住民と行政、まちの声を交差させ方向を探る、SIO9のこれからを考えるトークイベント「まちと公園」を再び開催します。

出演:

□ 町の声 #1

【SIO9にて作業に勤しむみなさん】

・岡本昌子(SIO9ワークショップ部長)

・サラ・デュルト(塩屋まちづくり推進会)

・澤井まり(シオヤコレクション)

・関野阿希子(SIO9建築部長)

・半田まり(SIO9園芸部長)

・久富央治(塩屋ふれあいまちづくり協議会)

・川瀬葉月(すまいるネット)

・岩出郁美(建設局道路計画課)

□ 町の声 #2

【SIO9の活動を助けてくださるみなさん】

・神田拓也(双日株式会社)

・高橋渓(スカイカルティベーション)

・宮本健司(ワイン専門家)

□ 町の声 #3

【SIO9へのアイデアとアドバイス】

・加藤哲史(建築住宅局住宅整備課)

・本田亙(建設局公園部計画課)

・増田匡(神戸市地域協働局)

・山田隆大(北区地域協働課)

・和淵大(建築住宅局政策課)

□ 町の声 #4

参加者を交えての大討論会

日時:2023年7月2日(日) open 13:30 start 14:00 (終演予定 17:00)

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:500円

主催:塩屋まちづくり推進会×シオヤプロジェクト

共催:塩屋音楽会

令和5年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・お問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL:078-220-3924 E-mail:info@shiopro.net

※前日までにご予約ください。

※ご参加日、お名前、電話番号、参加人数をご連絡ください。

メールの場合はこちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

かけがえのないものが

音も立てずにまちから消えていく。

なにげないものが愛おしい。

そういうものを

かたちにしておきたい。

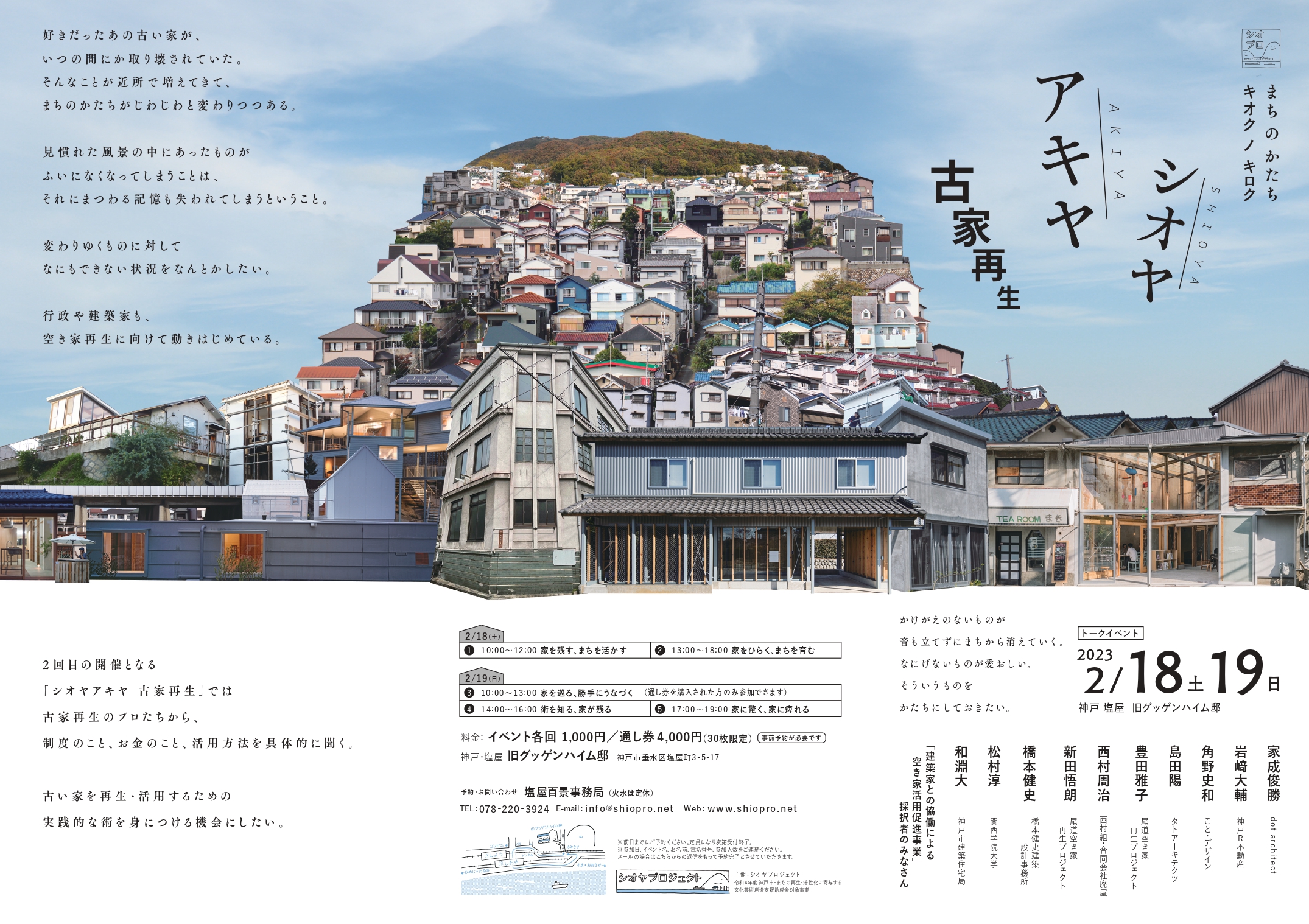

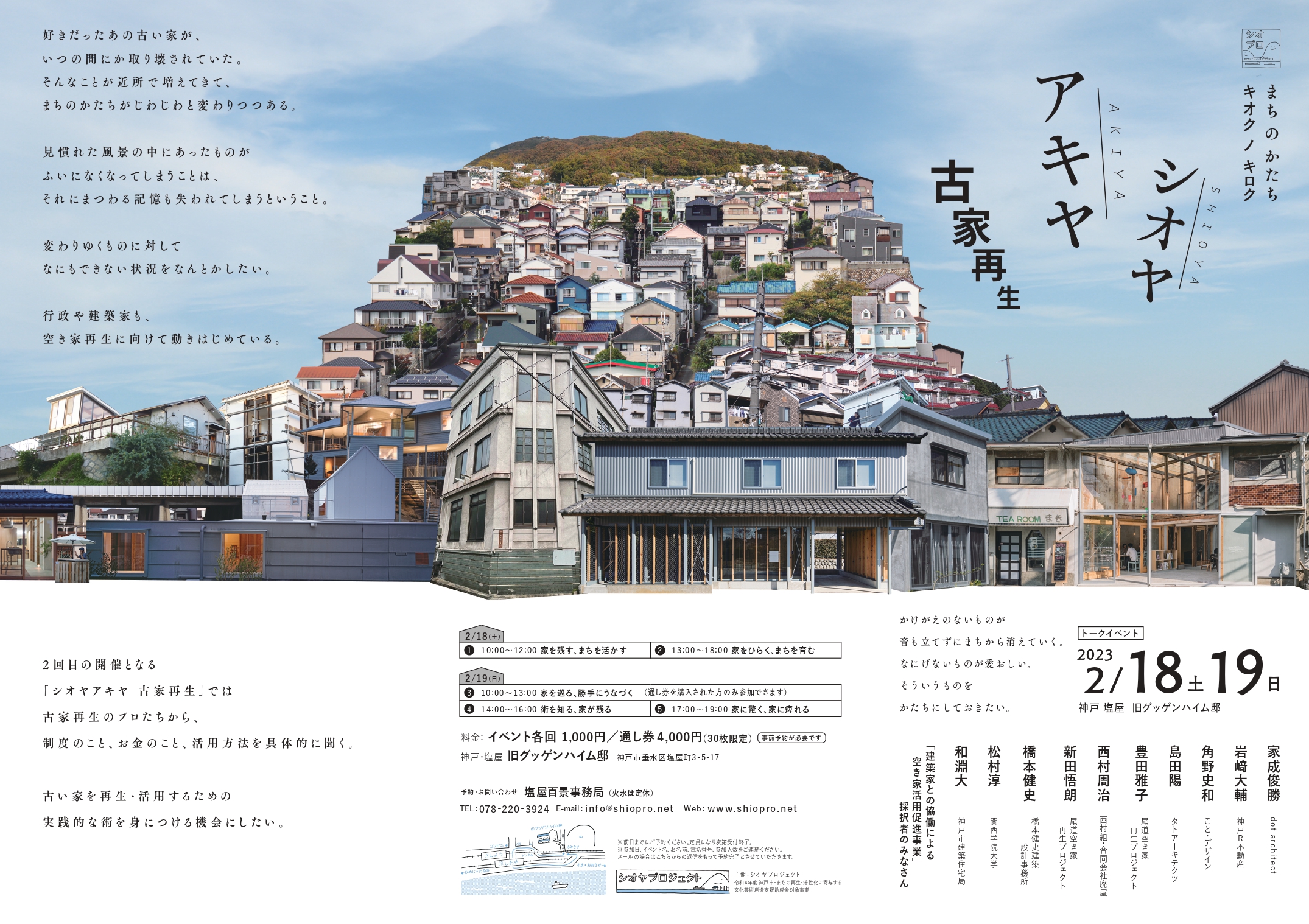

好きだったあの古い家が、

いつの間にか取り壊されていた。

そんなことが近所で増えてきて、

まちのかたちがじわじわと変わりつつある。

見慣れた風景の中にあったものが

ふいになくなってしまうことは、

それにまつわる記憶も失われてしまうということ。

変わりゆくものに対して

なにもできない状況をなんとかしたい。

行政や建築家も、

空き家再生に向けて動きはじめている。

2回目の開催となる

「シオヤアキヤ 古家再生」では

古家再生のプロたちから、

制度のこと、お金のこと、活用方法を具体的に聞く。

古い家を再生・活用するための

実践的な術を身につける機会にしたい。

出演:

家成俊勝|dot architect

岩﨑大輔|神戸R不動産

角野史和|こと・デザイン

島田陽|タトアーキテクツ

豊田雅子|尾道空き家再生プロジェクト

西村周治|西村組・合同会社廃屋

新田悟朗|尾道空き家再生プロジェクト

橋本健史|橋本健史建築設計事務所

松村淳|関西学院大学

和淵大|神戸市建築住宅局

「建築家との協働による空き家活用促進事業」採択者のみなさん

出店:

かばくんカレー(2/18のみ)

喫茶シロクマ(2/18のみ)

六甲山系ピカソ(2/19のみ)

homesickcafe(2/19のみ)

日時:

2023年2月18日(土) ①10:00-12:00 ②13:00-18:00(休憩あり)

2023年2月19日(日) ③10:00-13:00 ④14:00-16:00 ⑤17:00-19:00

会場:

旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

〒655-0872 神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:

イベント各回 1,000円/通し券 4,000円(30枚限定) ③家を巡る、勝手にうなづくは、通し券を購入された方のみ参加できます

フライヤーPDFはコチラ

2月18日(土)

①10:00-12:00 家を残す、まちを活かす

出演:

豊田雅子|尾道空き家再生プロジェクト

松村淳|関西学院大学

和淵大|神戸市建築住宅局

ファシリテーター:

角野史和|こと・デザイン

最近まちを歩いていると、空き家が目につく。全国的にも空き家の数は年々増加し、過去最多らしい。簡単に壊したりしたくない。もう見てられない。なんとかできないだろうか。そこで、解体の危機に瀕する空き家を再生し続けてきた尾道の先駆者と、住まいに関することならなんでも相談に乗ってくれる神戸の「すまいるネット」に話を聞いてみよう。リノベーションの現場を支える「街場の建築家」のことも、専門家とともに考えてみたい。家を救う「建築家」は実は身近にいるらしい。古家を残して活かす術を知る2時間。

②13:00-18:00 家をひらく、まちを育む

出演:

「建築家との協働による空き家活用促進事業」採択者のみなさん

コメンテーター:

角野史和|こと・デザイン

豊田雅子|尾道空き家再生プロジェクト

松村淳|関西学院大学

和淵大|神戸市建築住宅局

2022年4月、神戸市に全国的にめずらしい補助金の制度ができた。その名も「建築家との協働による空き家活用促進事業」。建築家とともに空き家を活用し、地域の課題を解決する際の改修費用に使える補助金で、なかなか進まない空き家再生の機運を高めたいとの思いからはじまった取り組みである。今回採択された20組は家のリノベーションにとどまらず、商店街や村ごと再生するプロジェクトなんかもあってバリエーション豊か。採択者ほぼ全組による大プレゼン大会を行い、コメンテーターによるアドバイスも。空き家をまちにひらくことで果たしてどんな未来が待っているのか。

2月19日(日)

③10:00-13:00 家を巡る、勝手にうなづく

(通し券を購入された方のみ参加できます)

集合場所:JR塩屋駅北側の階段下

空き家に悩まされる一方で、塩屋のリノベーション物件は年々増加している。塩屋ではお店だけではなく住居もまるっとリノベはよくあることだが、他の地域と比べるとめずらしいのだとか。道がせまい、階段が多い、斜面地だらけ、つまり再建築が難しい物件が多くて新築が建てづらいというやっかいな事情によるところが大きいのだろう。暮らすひと、営むひとのいる場所へ息を切らして足を運べば、まちや古家がより大きな視点でみえてくる。

④14:00-16:00 術を知る、家が残る

出演:

岩﨑大輔|神戸R不動産

西村周治|西村組・合同会社廃屋

新田悟朗|尾道空き家再生プロジェクト

数々の空き家再生を手がけてきた3組に、リアルな事例とノウハウを根掘り葉掘り聞く。尾道からは、改修を楽しいイベントにしたり、行政と密に連携をとったりしながら再生しやすい仕組みを作ってきた事例を。「廃屋ジャンキー」との異名を持つ空き家再生人、西村周治には「ほんとうに価値のある家」って何なのか問うてみたい。そして、古家の社会的価値を築いてきたとも言えるR不動産も登壇。必要な手続き、お金の借り方、資材の保存や再生について聞こう。「負の財産」と思われがちな古家・空き家をポジティブに捉え直す時間にしたい。

⑤17:00-19:00 家に驚く、家に痺れる

出演:

家成俊勝|dot architect

島田陽|タトアーキテクツ

橋本健史|橋本健史建築設計事務所

リノベーションも得意とする気鋭の建築家らによるプレゼンテーション。新しい神戸市立垂水図書館の設計を手がける島田陽、数々のアートプロジェクトや千鳥文化の再生に携わる家成俊勝、新しいものと古いものとを繋ぎながら多くのリノベーションを生み出してきた橋本健史をゲストに迎える。彼らが手がけた痺れる建築の紹介とともに、建築家視点でセレクトした世界のリノベーション事例やそのあり方について存分に語ってもらう。ただきれいにするだけが正解じゃない、アイデアで古いものを更新していくリノベーションの真髄を学ぶ。

主催:シオヤプロジェクト

令和4年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL : 078-220-3924 FAX: 078-202-9033

E-mail : info@shiopro.net

* ご予約送信の際に、ご希望の鑑賞日、氏名、電話番号、枚数を明記下さい。

* こちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

* 火曜日水曜日が休館日のため、メールの返信は木曜日から順になります。

家成俊勝|dot architect

1974年兵庫県生まれ。建築家。京都芸術大学教授。2004年、dot architectを設立。アート、オルタナティブメディア、建築、地域研究、NPOなどが集まるコーポ北加賀屋を拠点に活動。代表作はUmaki Camp(2013、小豆島)、千鳥文化(2017、大阪)など。第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展(2016)にて審査員特別表彰を受賞(日本館出展作家)。第2回小嶋一浩賞受賞。

岩﨑大輔|神戸R不動産

兵庫県出身、神戸市北区在住。関西学院大学総合政策学部卒。内装会社、不動産デベロッパー勤務後、2013年より神戸R不動産に参画。主に六甲山頂や農村で使われずに放置された建物の再生企画を手掛けている。

角野史和|こと・デザイン

一級建築士・まちづくりコンサルタント。1980年生まれ。場所愛と1対1のお付き合いに基づいた建築設計、住民主体のまちづくり支援・地域計画・地域振興に携わる。また「空き助ながた」の代表として、空き家空き地で困っている所有者を助け、地域の魅力資源に転換する取り組みに加え「神戸市空き家おこし協力隊」の活動も行う。

島田陽|タトアーキテクツ

1972年神戸生まれ。1997年京都市立芸術大学大学院修了後、直ちにタトアーキテクツ設立。「六甲の住居」でLIXILデザインコンテスト2012金賞、第29回吉岡賞受賞。「石切の住居」で日本建築設計学会賞大賞(2016)「ハミルトンの住居」でHouse of the Year Award, AIA Brisbane Regional Awards/State Award, AIA Queensland Architecture Awards/National Commendation, AIA National Architecture Awards「宮本町の住居」でDezeen Awards2018 House of the Year受賞。著書に『島田陽 住宅/YO SHIMADA HOUSES』『日常の設計の日常』『7iP #04 YO SHIMADA』等。京都市立芸術大学准教授、神戸大学、神戸芸術工科大学非常勤講師。

豊田雅子|尾道空き家再生プロジェクト

1974年尾道に生まれ、坂や路地に囲まれて幼少時代を過ごす。高校卒業後初めて尾道を離れ大阪に出て、故郷の良さを再認識する。関西外国語大学英米語学科を卒業後、JTBの専属のツアーコンダクターとして海外を飛び回る生活を8年ほど続ける。渡航歴は100回以上。帰郷して結婚後、その経験を生かして尾道らしいまちづくりを提唱する「尾道空き家再生プロジェクト」を発足。現在、同NPOの代表理事を務めながら、双子男児の母として日々奔走中。

西村周治|西村組・合同会社廃屋

1982年京都府生まれ、だれもが見向きもしないようなボロボロの廃屋を買って改修、完成したら引っ越しを繰り返している。最近では複数棟まとめて買い「村」にまで発展し、各所に村ができつつある。西村組 一級建築士事務所(建築施工集団)親方、合同会社 廃屋(廃屋を買って再生する不動産業者)代表。

新田悟朗|尾道空き家再生プロジェクト

NPO法人尾道空き家再生プロジェクト専務理事。尾道生まれ。大学では都市計画を専攻、学生時よりプロジェクトに関わり、2010年より専任。空き家バンクを担当し、成約数は13年間で140件以上。主な再生物件に、尾道ゲストハウス「みはらし亭」・「あなごのねどこ」、「三軒家アパートメント」、「松翠園大広間」等。プロジェクト企画から施工、改修後の運営・マネージメントを行う。2023年春よりを中長期滞在施設「オノツテビルヂング」運営開始予定。

橋本健史|橋本健史建築設計事務所

橋本健史建築設計事務所代表、403architecture [dajiba]共同主宰。1984年神戸生まれ。2021年より東京から神戸に拠点を移して活動している。都市と密接に連関した浜松での一連のプロジェクトのほか、場所の可能性を建築的思考で浮かび上がらせるプロジェクトを各地で手がける。現在、神戸芸術工科大学、関西学院大学、大阪公立大学、京都市立芸術大学、京都芸術大学、名城大学、桑沢デザイン研究所非常勤講師。

松村淳|関西学院大学

関西学院大学社会学部准教授。著書『建築家として生きる』『建築家の解体』。「街場の建築家」とユーザーによるボトムアップ型のまちづくりに注目し、フィールドワークを主体とした研究を行っている。

和淵大|神戸市建築住宅局

神戸市役所建築住宅局政策課空き家空き地活用担当課長。2021年4月から空き家・空き地の活用促進に取り組んでいる。これまで建築指導、住宅政策、企業誘致、市営住宅の整備等に携わっている。

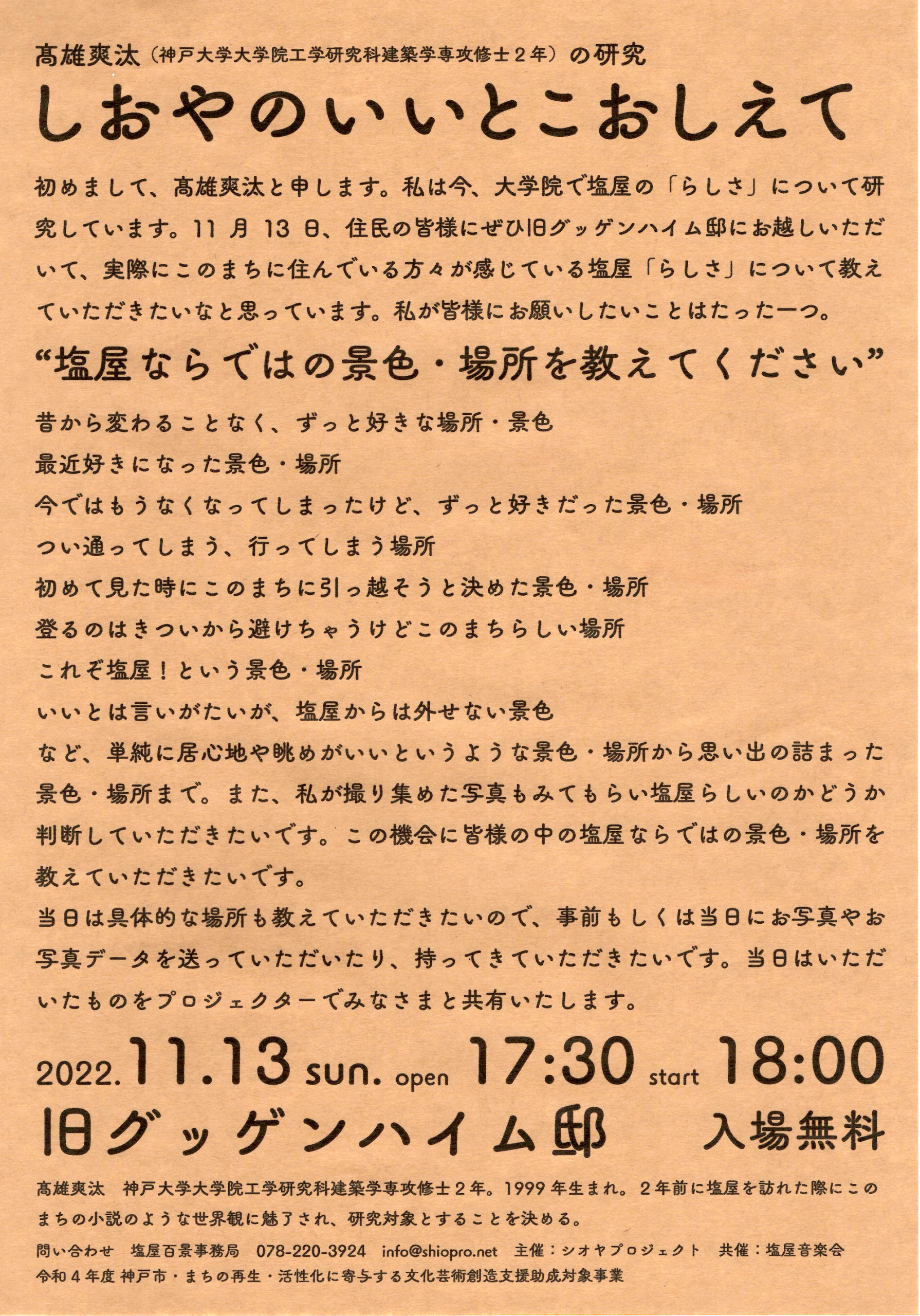

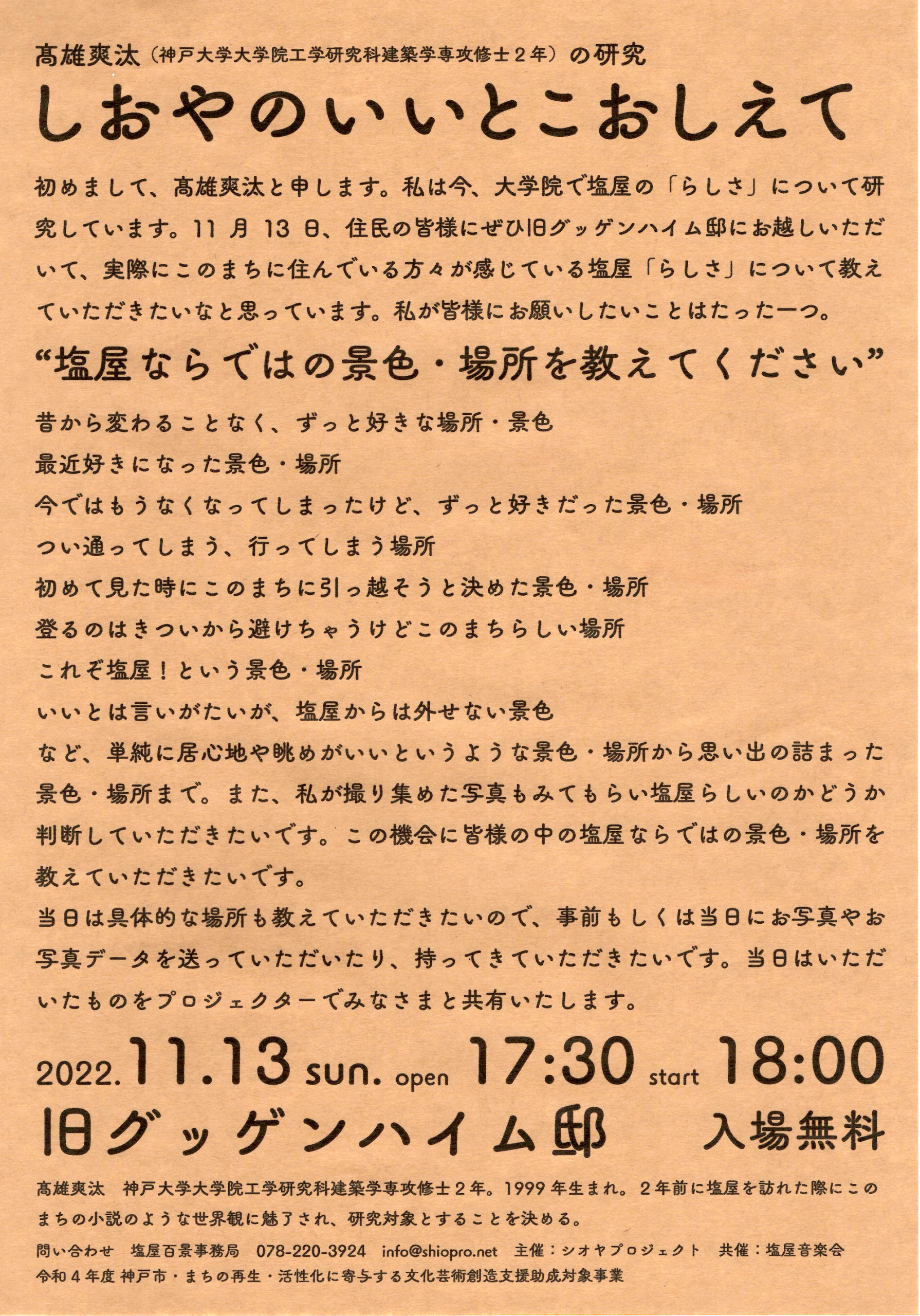

初めまして、髙雄爽汰と申します。私は今、大学院で塩屋の「らしさ」について研究しています。11月13日、住民の皆様にぜひ旧グッゲンハイム邸にお越しいただいて、実際にこのまちに住んでいる方々が感じている塩屋「らしさ」について教えていただきたいなと思っています。私が皆様にお願いしたいことはたった一つ。

“塩屋ならではの景色・場所を教えてください”

昔から変わることなく、ずっと好きな場所・景色

最近好きになった景色・場所

今ではもうなくなってしまったけど、ずっと好きだった景色・場所

つい通ってしまう、行ってしまう場所

初めて見た時にこのまちに引っ越そうと決めた景色・場所

登るのはきついから避けちゃうけどこのまちらしい場所

これぞ塩屋!という景色・場所

いいとは言いがたいが、塩屋からは外せない景色

など、単純に居心地や眺めがいいというような景色・場所から思い出の詰まった景色・場所まで。また、私が撮り集めた写真もみてもらい塩屋らしいのかどうか判断していただきたいです。この機会に皆様の中の塩屋ならではの景色・場所を教えていただきたいです。

当日は具体的な場所も教えていただきたいので、事前もしくは当日にお写真やお写真データを送っていただいたり、持ってきていただきたいです。当日はいただいたものをプロジェクターでみなさまと共有いたします。

日時:2022年11月13日(日) open 17:30 start 18:00

会場:旧グッゲンハイム邸(JR/ 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:参加無料

主催:シオヤプロジェクト

共催:塩屋音楽会

令和4年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

お問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL:078-220-3924 E-mail:info@shiopro.net

髙雄爽汰

神戸大学大学院工学研究科建築学専攻修士2年。1999年生まれ。2年前に塩屋を訪れた際にこのまちの小説のような世界観に魅了され、研究対象とすることを決める。

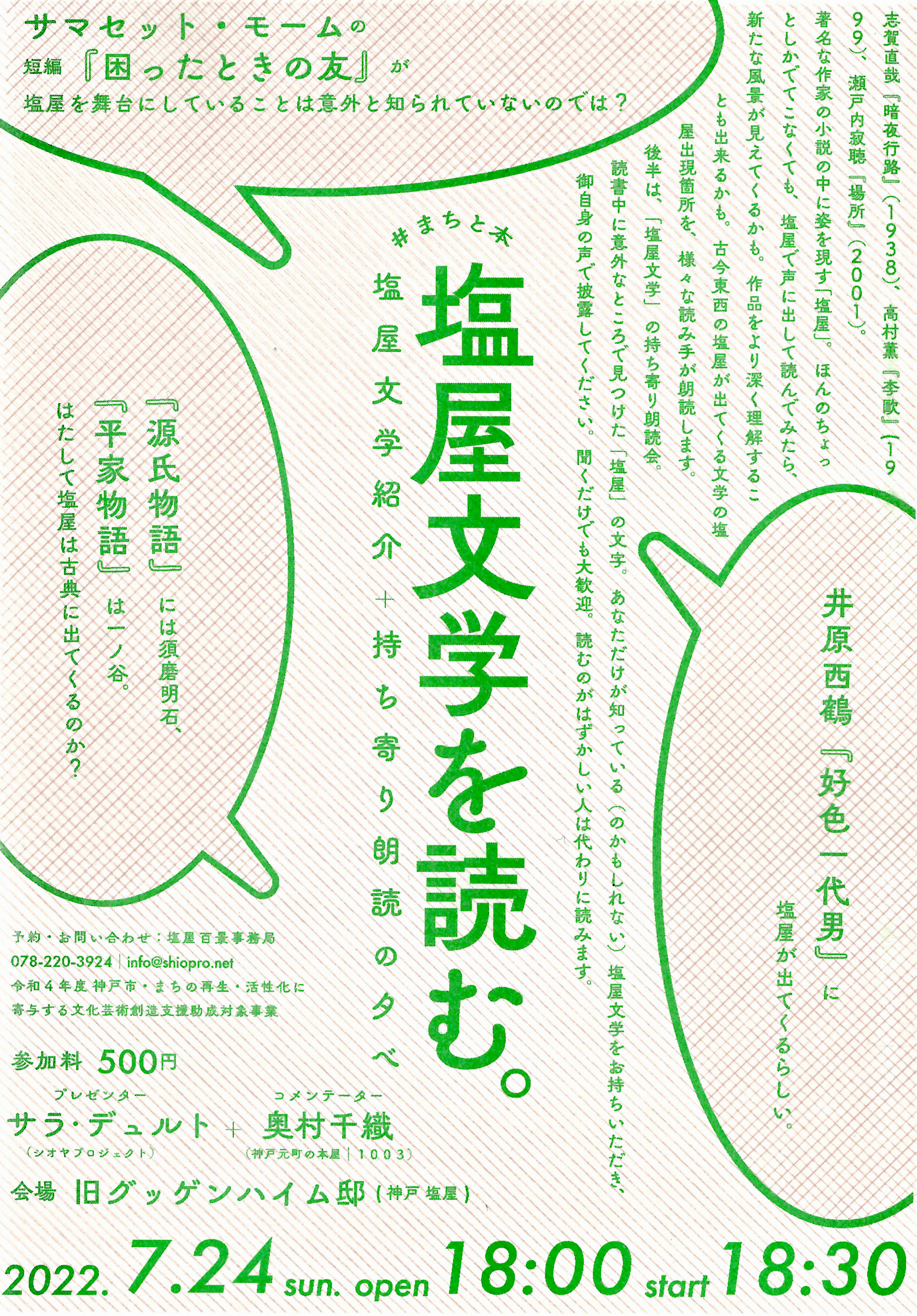

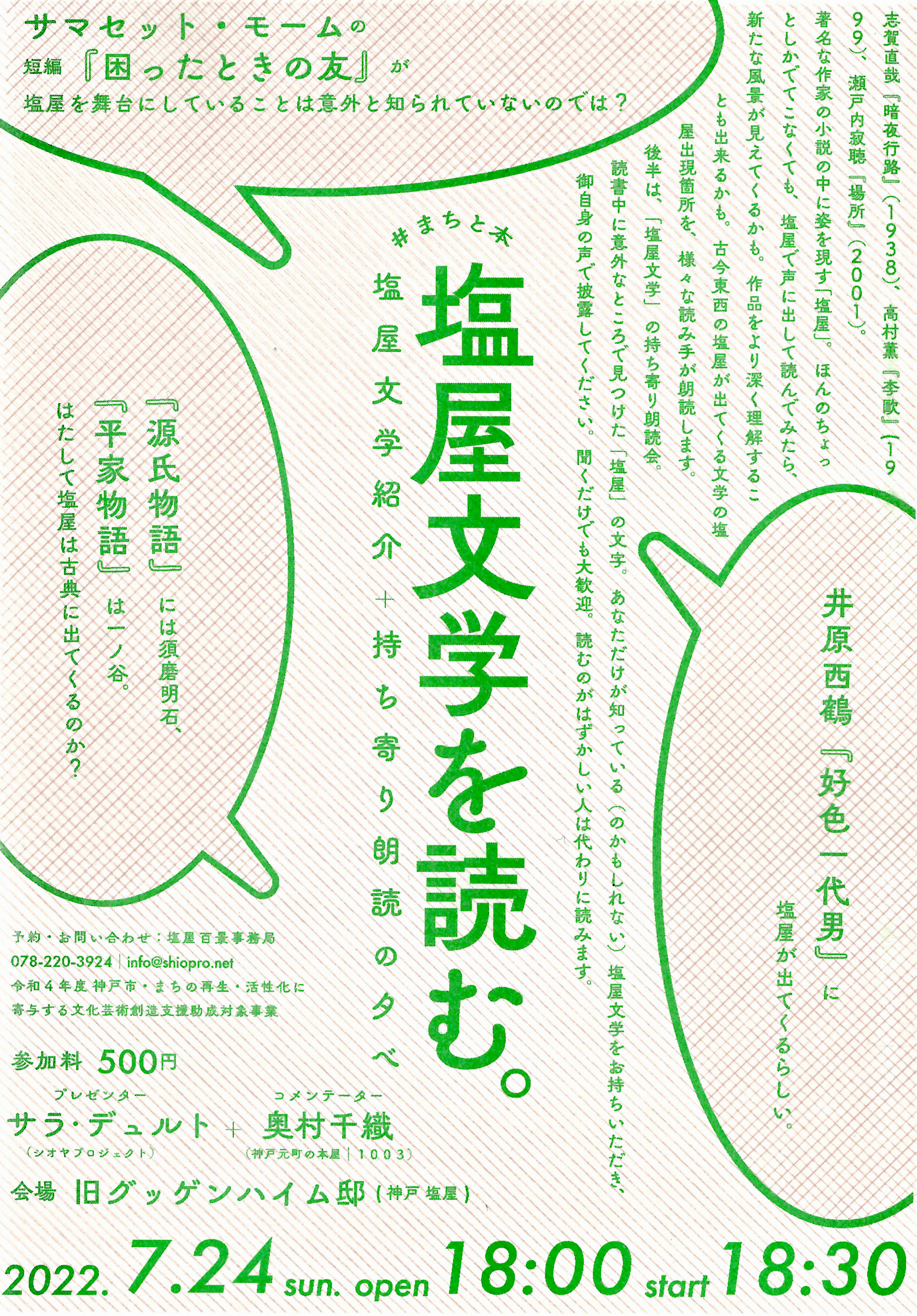

志賀直哉『暗夜行路』(1938)、高村薫『李歐』(1999)、瀬戸内寂聴『場所』(2001)。著名な作家の小説の中に姿を現す「塩屋」。ほんのちょっとしかでてこなくても、塩屋で声に出して読んでみたら、新たな風景が見えてくるかも。作品をより深く理解することも出来るかも。古今東西の塩屋が出てくる文学の塩屋出現箇所を、様々な読み手が朗読します。後半は、「塩屋文学」の持ち寄り朗読会。読書中に意外なところで見つけた「塩屋」の文字。あなただけが知っている(のかもしれない)塩屋文学をお持ちいただき、御自身の声で披露してください。聞くだけでも大歓迎。読むのがはずかしい人は代わりに読みます。

プレゼンター:サラ・デュルト(シオヤプロジェクト)

コメンテーター:奥村千織(1003)

日時:2022年7月24日(日) open 18:00 start 18:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:500円(要予約)

主催:シオヤプロジェクト

共催:塩屋音楽会

令和4年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・お問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL:078-220-3924 E-mail:info@shiopro.net

※前日までにご予約ください。

※ご参加日、お名前、電話番号、参加人数をご連絡ください。

メールの場合はこちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

サラ・デュルト

塩屋出身・塩屋在住。大阪大学文学部卒業、大阪大学大学院文学研究科修了、東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学修了。

大原美術館で学芸員として10年ほど勤務ののち、塩屋に戻る。シオヤプロジェクト。塩屋研究会。「塩屋文学」について考えはじめたのは今年の4月頃から。

奥村千織

神戸の本屋・1003(センサン)店主。

京都府出身、神戸市在住。京都・神戸の大学図書館で司書として10年ほど勤務の後、2015年9月より神戸元町にて古本・新刊・リトルプレスを扱う個人書店を営む。2020年末に乙仲通のビル5階に店舗を移転。店内では出版記念の著者トークイベントや本にまつわる展示なども随時開催。

諸事情により橋本成仁さんの登壇がキャンセルとなりました。

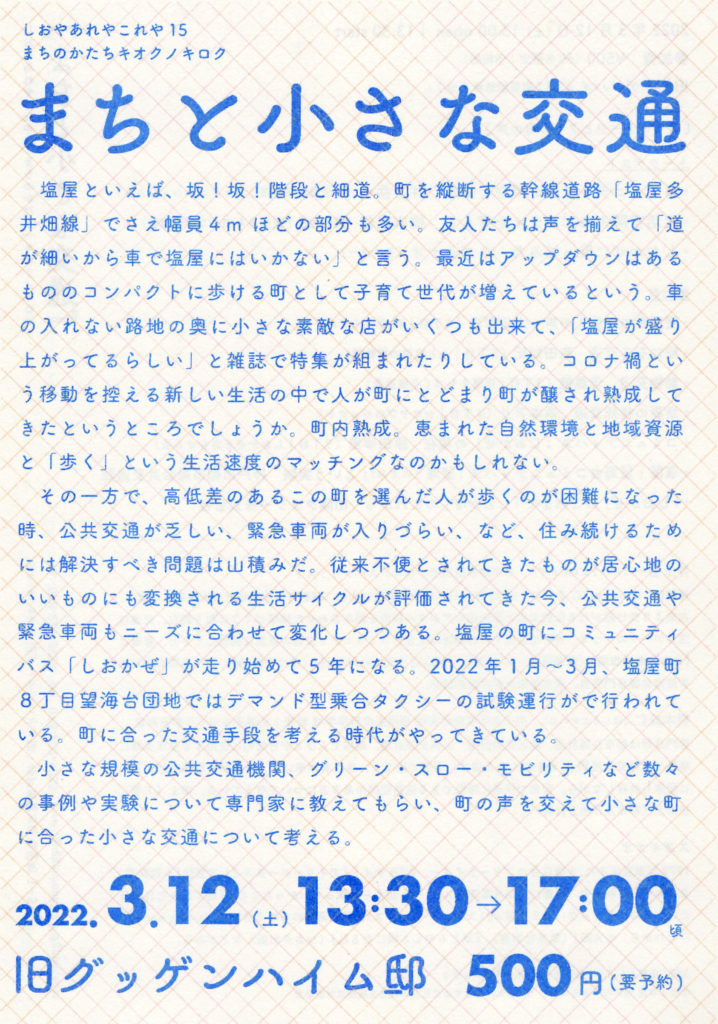

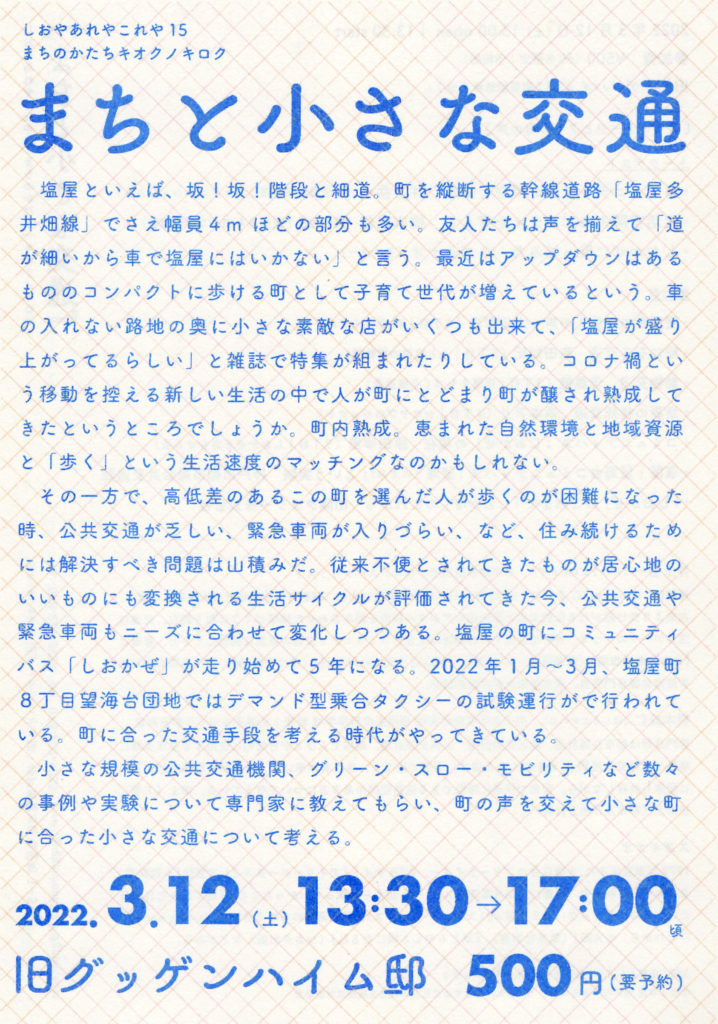

塩屋といえば、坂!坂!階段と細道。町を縦断する幹線道路「塩屋多井畑線」でさえ幅員4mほどの部分も多い。友人たちは声を揃えて「道が細いから車で塩屋にはいかない」と言う。最近はアップダウンはあるもののコンパクトに歩ける町として子育て世代が増えているという。車の入れない路地の奥に小さな素敵な店がいくつも出来て、「塩屋が盛り上がってるらしい」と雑誌で特集が組まれたりしている。コロナ禍という移動を控える新しい生活の中で人が町にとどまり町が醸され熟成してきたというところでしょうか。町内熟成。恵まれた自然環境と地域資源と「歩く」という生活速度のマッチングなのかもしれない。

その一方で、高低差のあるこの町を選んだ人が歩くのが困難になった時、公共交通が乏しい、緊急車両が入りづらい、など、住み続けるためには解決すべき問題は山積みだ。従来不便とされてきたものが居心地のいいものにも変換される生活サイクルが評価されてきた今、公共交通や緊急車両もニーズに合わせて変化しつつある。塩屋の町にコミュニティバス「しおかぜ」が走り始めて5年になる。2022年1月〜3月、塩屋町8丁目望海台団地ではデマンド型乗合タクシーの試験運行がで行われている。町に合った交通手段を考える時代がやってきている。

小さな規模の公共交通機関、グリーン・スロー・モビリティなど数々の事例や実験について専門家に教えてもらい、町の声を交えて小さな町に合った小さな交通について考える。

[ 3つのトークと7つの町の声 ]

トークゲスト

・コミュニティ交通の現在と未来 井上岳一(日本総合研究所|シニアスペシャリスト)

・生活空間のモビリティを考える 橋本成仁(岡山大学|交通まちづくり学研究室)

・しおかぜに乗ってみた スズキナオ(ライター)

町の声

・望海台の一住人の声 大川孝実(8丁目|40年住んでみたら)

・絵になる交通 高田知紀(5丁目|人と自然の博物館)

・動物交通 信森徹(3丁目|塩屋まちづくり推進会)

・世界の特殊交通 森本アリ(4丁目|シオヤプロジェクト)

・コミュニティバス「しおかぜ」の現在 原田幸男(9丁目|しおかぜを走らせる会)

・塩屋・望海台コミュニティバス「望海(のぞみ)」という実験 神戸市都市局公共交通課

・「しおかぜ」のこれまで「しおかぜ」のこれから 山陽タクシー株式会社

日時:2022年3月12日(土) open 13:00 start 13:30

会場:旧グッゲンハイム邸(JR / 山陽塩屋駅徒歩5分)

神戸市垂水区塩屋町3丁目5-17

料金:500円(定員60名/要予約)

主催:塩屋まちづくり推進会 × シオヤプロジェクト

共催:塩屋音楽会

令和3年度 神戸市・まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業

予約・お問い合わせ:塩屋百景事務局

TEL:078-220-3924 E-mail:info@shiopro.net

※前日までにご予約ください。

※ご参加日、お名前、電話番号、参加人数をご連絡ください。

メールの場合はこちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます。

井上岳一(いのうえたけかず)

日本総合研究所 シニアスペシャリスト

林野庁、Cassina IXCをへて、2003年に日本総合研究所に入社。持続可能な地域社会の構築を目指し、古来より受け継がれる伝統文化と最先端のデジタル技術を組み合わせた地域づくりに取り組む。交通は注力テーマの一つで、神戸市北区では自動運転を含むコミュニティ交通の実装に挑戦してきた。著書に『日本列島回復論』(新潮選書)、共著書に『MaaS』『Beyond MaaS』(共に日経BP)等。内閣府規制改革推進会議専門委員。東京藝術大学非常勤講師。

橋本成仁(はしもとせいじ)

岡山大学学術研究院 環境生命科学学域 教授|交通まちづくり学研究室

専門分野は都市交通計画、地区交通計画、公共交通計画。地域で人びとが日常的に使用する生活道路に着目した研究を展開。「車をたくさん通す」交通ではなく、歩行者や車いす、自転車、車両などが互いに配慮し共存しながら、安全で快適に移動できる道路空間のあり方について考えている。博士(工学)、技術士(都市及び地方計画)

スズキナオ

1979年東京生まれ、大阪在住のフリーライター。WEBサイト『デイリーポータルZ』、文芸誌『小説新潮』などを中心に執筆中。著書に『深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと』『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』(スタンド・ブックス)、『関西酒場のろのろ日記』(ele-king books)、『「それから」の大阪』(集英社新書)、『酒ともやしと横になる私』(シカク出版)などがある。